万博が示した「新しい夜」を未来社会のために

──照明デザイナー・東海林弘靖氏に聞く

2025.10.16

大阪・関西万博会場の大屋根リング。スカイウォーク上(写真右手)は通常、2200ケルビンから3000ケルビンのあいだで色温度と明るさがゆっくりと変化している。30分おきに5分間、24節気を表現したカラーライティングの演出がある(写真:AKITO GOTO)

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の照明デザインディレクターを務めたLIGHTDESIGN代表の東海林弘靖さんは、夜空とハーモナイズする地上の光 未来に輝く命の光をテーマに「新しい夜」の構築に挑戦し、会場の魅力づくりに貢献した。その取り組みと共に、これからの夜の光の在り方について考えを聞いた。

「人生にとって大切な時間──夜をどう過ごすかは極めて重要なテーマである」と東海林さんは考えている。

「夜というのは、今の私たちにとってはプライベートな時間なんですよね。昼間は働いていたり学校に通っていたりするから、夜になってやっと自分の時間をエンジョイできる。一方で、夜は出掛けたりせずに眠る時間だと考えている人だっている。だから自宅で過ごすときの贅沢な時間を含め、多様な考えがあってよいと思っています」

近年の社会的な関心領域となっている夜間の経済活動──いわゆるナイトタイムエコノミーに関しても、「大切な時間」の過ごし方という観点から独自の考え方を持っている。

ナイトタイムエコノミーという言葉から東海林さんが、まず思い起こすのは、フランスのリヨン市における、夜間の魅力を生かした都市再生の取り組みだという。1989年に当時のミシェル・ノアール市長が着手し、歴史的建造物などのライトアップと都市整備を並行で進めた。見本市の誘致などが盛んになった結果、悪化していた財政が持ち直した。

「そのストーリーは称賛されたが、最近になって幾らか問題をはらんでいると受け止められている」と東海林さんは見ている。

「公共事業でいくつか耳にしますが、ライトアップのために設置する照明器具に対して初期費用を用意し、通常の維持管理はできたとしても、修繕用の積み立てまではなかなかできていない。大掛かりな仕掛けというのは瞬発力はありますが、修繕費がのちの大きな負担になる。持続性という意味で問題を抱えている例もあるようです」

世界のナイトタイムエコノミーの好例から共通点を探ると職住近接の街であったり、終電の縛りがない公共交通機関が存在したりと日本には必ずしも整っていない要素もある。

さらに、日本には特有の精神風土がある。「『隋書倭国伝』という中国の唐の時代(7世紀)に編さんされた書物には、当時の日本の様子が記されています。昼は『俗』、夜は『神』の時間とされていたそうで、要するに夜は静かに過ごす聖なる時間だった。日本人のそんな感性は今に至るまで継承されてきた可能性がある。そこに目を向ける必要があると思います」

万博関係者向けに「新しい夜」をつくると宣言

最新の仕事の一つである、大阪・関西万博における照明デザインディレクターとしての取り組みにも、これまでに自身が築いてきた照明デザインの考え方を土台に、万博の全体テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を展望し、ディレクター就任直後の段階で、「新しい夜をつくる –美しい夜空とハーモナイズする地上の光 未来に輝く命の光」と題したステートメントを発している。ステートメントは、関係者との意識共有のために用い、プロジェクトを通して、多くの関係者と志を共にしたという。

大阪・関西万博の会場照明デザインディレクターとして示した「新しい夜」の基本理念(概略版)(提供:LIGHTDESIGN INC.)

例えば、夜の中にも、時間の推移とともに暮(くれ)、宵(よい)、真夜(まよ)の3段階を捉えることができる。照明は、それぞれの段階に応じて光のシーンをデザインすることで、より人間に寄り添いながら、不要なエネルギーを抑えることができると説いている。また、「クワイエットゾーン」と呼ぶ、意図的に明るくしない場所の大切さを当初の時点で提示。これはのちに、万博会場の中央にある「静けさの森」の在り方などに反映させている。

ほかには、繊細に光が変化する時間帯を重視する「メソピック」という言葉を掲げている。

人間は昼と夜では視神経のシステムを自動的に切り替えている。夕方であれば、日没直後のブルーモーメントやマジックアワーと呼ばれる頃合いに、人間の視覚は「薄明視」(mesopic vision)のモードになる。その入れ替わりに対応するように照明をデザインするという考え方だ。

「視覚のシステムが入れ替わる際に、両方をうまく使っている時間帯がある。そのあいだは非常に感性が鋭敏になる。10ルクス以下、0.1ルクスぐらいまでの光を中心に使い、移り変わる感覚を上手につないであげる。それによって心をほどいて感受性が高まる状況を生み出せるんです」

そんな考え方に従い、パブリックスペースの照明については、日没30分前に20%ぐらいの出力でシーン展開を開始。そこから約1時間かけて95%ぐらいまで持ち上げる。「空の光が落ちるあいだに、自然に夜の照明と入れ替わる。誰も気づかないくらい地味だけど、丁寧に人間の感性に向き合ってコントロールをしています」

大阪・関西万博の大屋根リングから会場を見る。スカイウォーク(写真手前)の通路脇に、薄明視のモードを意識した淡い光が現れ始めている。「最初は弱い光だと感じるかもしれませんが、空の光がゆっくりと暗くなっていく中で、徐々に存在感を増し、『いいじゃない』っていうふうに感じ方が変わる面白い時間帯なんです」(写真:AKITO GOTO)

LIGHTDESIGNが製作した大屋根リングの100分の1模型(部分模型)。「対外的なプレゼンテーションには使っていません。自分たちの確認用に真っ先につくりました。模型を使いながら検討した照明デザインの方向性は、ほぼそのまま最終案になっています」(撮影:LIGHTDESIGN INC.)

国際的に成り立つガイドラインづくりから

大阪・関西万博の会場をデザインする作業は、建築、ランドスケープ、照明の専門家が協働する独自のプロデュース体制の下で進んだのが特徴だ。

藤本壮介さん(藤本壮介建築設計事務所)が会場デザインプロデューサーに就任(20年7月発表)。その藤本プロデューサーの補佐として、忽那裕樹さん(E-DESIGN)がランドスケープデザインディレクター、 東海林弘靖さん(LIGHTDESIGN)が照明デザインディレクターに任命された(22年7月発表)。

東海林さんは、群馬県前橋市の「白井屋ホテル」(20年開業)の仕事で藤本さんと初めて協働。以後、宮城県石巻市の「マルホンまきあーとテラス」(21年開業)や大分の「ホーバーターミナルおおいた」(25年開業)といった集客施設から、東京・渋谷の「THE TOKYO TOILETプロジェクト 西参道公衆トイレ」(23年完成)のような小規模案件まで立て続けにタッグを組んできた。

今回万博に、東海林さんは21年秋から参画。大屋根リングをはじめとする会場施設が基本計画から基本設計に移行する頃だった。「会場の照明デザインの監修者という立場に就くにあたり、すぐに着手したのが照明デザインのガイドラインづくりです。自分の役割である照明デザインディレクションのうちの大部分を占め、骨の折れる仕事でしたが重要な意味を持つと信じていました」

今回の万博テーマに従い、東海林さんがそこで重視したポイントは「人間だけでないあらゆる生態系へのリスペクトを示し、未来社会への希望を感じる光環境を会場全体でつくること」だったという。

現在、日本のエネルギー自給率はわずか10%程度に留まる。「私たちは、持続可能な未来社会のために貴重なエネルギーに感謝しながら、丁寧に光環境を創造しなければいけない。だから、地球上のエネルギー問題や温暖化、生態系への照明の影響などを整理し、分かりやすく実践しやすいガイドラインにまとめました。会場全体で2025年のその先のビジョンを描く良き実例を示すことが、今のタイミングで重要になると考えたのです」

ガイドラインでは、世界の電気エネルギー概要や照明の標準を示した上で、具体的に以下の内容を記している。

──会場の照明デザインゾーニングと各照明に関わる推奨値、責任ある屋外照明のための「光害対策」「色温度」「不快グレアの抑制」、夜間景観をより高い次元で完成させるための「鉛直面の明るさ」「時間軸での照明シーン設定の推奨」など。

光害対策としては、空への光の漏洩を抑制し、鳥の飛行など生物に対する悪影響を防止する。そのほか、隣地まで越境して照らしてしまうライト・トレスパスを防ぎたい。「そのために、照明器具については配光角だけでなく、カットオフラインについての解説をした上で、適切な器具の配光特性や照射方法について具体的に記しています」

このガイドラインは、会場の各パビリオンの外構及び外観の照明や、建物内からの漏れ光など屋外に影響を及ばず照明を対象としている。日本語版以外に、英語、フランス語の翻訳版を用意し、公式参加者に配布したという。

「強制力は持ちませんが、細かいリクエストを設け、国内外の公式参加者にお願いするものになります。そのときに日本だけの基準で決めたら恥ずかしいことになる。CIE(国際照明委員会)をはじめ世界の各種の指針と照らし合わせ、どの国から見ても合理的なルールとして成立させる必要がありました」

完成後の各建物を見た感触としては。「目立つパビリオンでは、概ねガイドラインが守られている。特にフランス館などはガイドラインに沿いながら非常に高い次元の照明デザインを見せてくれていると思います。感動しました」

万博フランス館の前に設置された彫像用の照明。フランス館全体の照明デザインだけでなく、屋外彫刻のための細部にまで配慮された美しい照明デザインは、ガイドラインに沿いながら各国が独自に工夫した好例の一つとして東海林さんが挙げている(写真:ヒカリイク)

二十四節気で区分したカラーライティング演出

会場のシンボルと位置付けられる大屋根リングは、全周約2km。屋上のスカイウォークでは、低い位置で穏やかに変化する光によって夜空とハーモナイズする光の景色をつくり出している。

通常時は電球色で穏やかに呼吸をするように点灯しているが、日没以降、毎時00分からと毎時30分からの5分間、色彩を伴う光がスカイウォーク上をぐるっと流れる。四季をさらに6つに分けた暦の区分「二十四節気」に従い、会期中の約2週間ごとに異なる日本の伝統色の光が現れる趣向だ。限られたエネルギーでより魅力あるハレの景色を生み出すために、何度も訪れる人にも楽しんでもらえるように、試行錯誤しながら調整したという。

さらに、閉園が近付いてくると、スカイウォーク上の滞在者の密度に応じた光の強弱に切り替わる。AIカメラがセンシングし、人口密度が低ければ暗めに、高ければ明るめになるように制御している。

東海林さんによれば、大屋根リング以外では、東ゲートを入ったところにある広場で夜の美しい光を体験できるという。「ツヤの有無で表情の異なる路面のタイルの貼り分けは、ランドスケープをディレクションした忽那さんのアイデアです。夜になるとツヤのあるタイルに周囲の輝度が映り込み、さざ波に映る光のような景色が広がる。僕が気に入っている光景の一つです」

関西・大阪万博会場の東ゲート周辺。ゲートを照らす光が映り込み、さざ波のように広がる(写真:AKITO GOTO)

また、東西のゲート前に並ぶ参加する国や地域の国旗などへの照明手法も工夫を凝らした点だという。167(参加国・地域・国際機関)の国旗や旗、全てを均質に照らすのが条件となる。なおかつ、空に対する光の漏洩をさせない方法を考える必要があった。

そこで取り入れた照明手法が、ポールにスーパーナロースプレッド配光の灯具を取り付け、国旗などを照らす手法だ。旗まで約15m離れた位置から縦方向ビーム角1.5度以下の光で「旗を目掛け、ほぼ水平に照らしている。我ながら、うまく行ったと感じています」

大阪・関西万博会場の東ゲートの外側に並ぶ国旗などの様子(撮影:LIGHTDESIGN INC.)

「静かな夜」の豊かさから生まれる経済活動

事業主体である2025年日本国際博覧会協会は、国・地方自治体・経済界の協力のもと設立された団体だ。

大規模なプロジェクトのため、人の入れ替わりもありながらたくさんの関係者で進めていく中で最も注意を払ったのは、最初にステートメントで発した照明デザインコンセプトを伝え続け、方向性が間違ってしまわないように進めることだった。

「私が参画するタイミングで、会場の設計を担当しているチームにイメージスケッチを描いたりシミュレーションを通して照明デザインの方針を伝えていき、打ち合わせを重ねながら会場設計の中に照明デザインを反映させていきました」

「照明は明るければ良いという考えの方もまだいらっしゃるので、『暗くするんですか?』と驚かれる場面が結構ある。むしろ控えめな明るさで、まぶしさがない環境がどれだけ人に優しく、環境に優しく、ワクワクさせてくれる素晴らしいものなのかを分かってもらう必要がありました」

実際に体験してもらうのが早道だと考え、協会関係者の理解を深めるための見学会も行われた。

第一回目の万博関係者向けの照明見学会では、東海林さんが照明デザインを担当した横浜市の「象の鼻パーク」(上の写真、09年開園、設計:小泉アトリエ)を案内した。「照度計で測りながら、必要以上には明るくしない照明の意義や、その光環境に身を置いて、まぶしさがなければ安心して快適に過ごせること、明るさを抑えた居場所から望む夜景がひときわ美しい様子などを体験してもらう機会としました」(写真:ヒカリイク)

東海林さんは、ライトアップによって観光スポットをつくり競う時代から、きれいな夜景を感じ取りやすい、落ち着いた明るさのスポット──万博にあるクワイエットゾーンのような場所も一体となって街全体が計画されていくことが、未来社会には必要になると考えている。

思わずスマホで写真を撮って投稿し、その魅力を伝え合う動きがつながっていく。

「無駄にエネルギーを使わずに、街全体で調和を取りながら丁寧な夜間景観をつくっていくことで、繊細な光の景色をたくさん発見できるようになるほうが持続可能な美しい未来社会のデザインなのではないでしょうか」

大阪・関西万博会場の中心部にある「静けさの森」。「クワイエットゾーン」と位置付け、生息し始めた生き物の生態系を守り、心落ち着く場所として、最小限の照明としている。周囲からの光の影響を抑えるため、ゾーニングマップ上でも整理し、段階的に暗くなるように計画した。「静けさの森」近くの民間パビリオンもファサードの輝度調整を行い、会場が一体となった光環境づくりに貢献した(写真:AKITO GOTO)

大阪・関西万博会場の大屋根リング。スカイウォーク上に設置された「イルミ草」(写真左手、全体では約500本)は、来場者の人気を博している光のアイテムだ。小型のソーラーチャージシステムを用い、数十本単位で自己点灯する仕組みになっている(写真:AKITO GOTO)

「システム手帳を使っている頃、アイデアや言葉を思いついたらテーマ別に書き留めていたんです。30年ぐらい前のメモを見返したら『夜渡り上手を育てよう』と書いてある。世渡りじゃなくて、夜渡りね」

「夜を賑やかに楽しむための画一的な光のコンテンツを押し付ける時代は終わり、たくさんのコンテンツから、自由に軽やかに、自分らしくプライベートな時間を楽しんでくれる夜渡り上手を増やす取り組みは、より多様になってきています。それらは、開発途上の段階にあると思いますが、プライベートな時間を充実させたい、夜を自分らしく楽しみたいという意識が高まれば、おのずと経済活動に良い影響が生まれるはずですよ」

「そんな展開のほうが、持続可能なんじゃないか」と東海林さんは新しい夜の可能性を訴える。

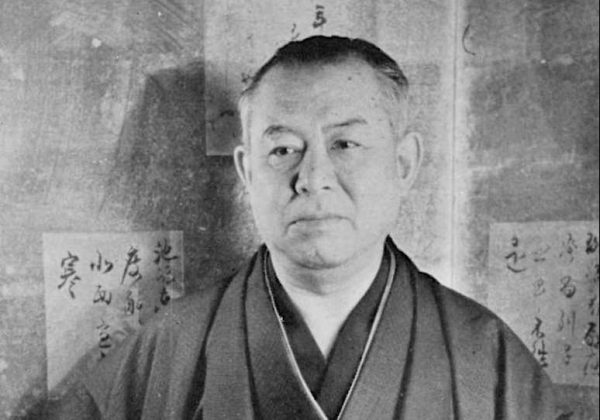

東海林弘靖(しようじ・ひろやす)

照明デザイナー

光と建築空間との関係に興味を持ち、建築デザインから照明デザインの道に入る。

1990年より地球上の感動的な光と出会うために世界中を探索調査。アラスカのオーロラからサハラ砂漠の月夜など自然の美しい光を取材。

2000年、LIGHTDESIGN INC.を設立。超高層建築のファサードから美術館、図書館、商業施設、レストラン・バー、特殊医療環境など人間と光の基幹的な関係を読み解きながら、幅広い光のデザインを発表。

IALD国際照明デザイナーズ協会プロフェッショナル会員。

近著に、『ぜんぶ絵でわかる10照明』(エクスナレッジ)がある。

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。