カラーライティングは、もともとイベントやステージ演出で活用されてきた照明手法。照明技術の進化にともない、近年では商業施設をはじめとする多様な空間で取り入れられるようになっている。光と色による演出は、訪れた人の体験価値をより鮮やかに高める。

今回はイコールスタジオの栗田和樹さんに、「笹塚ボウル」と「TEDDY’S BALLET」の事例を通して、カラーライティングがもつ可能性と表現の魅力を聞いた。

太陽光の光色とRGBを掛け合わせて

エモーショナルな光を演出

京王線・笹塚駅そばに位置するボウリング場「笹塚ボウル」。昼間は近隣学校のクラブ活動やプロのボウリング選手の練習場、夜間は人々が集う社交場として、時にはイベント会場となり、有事の際は避難所の役割を担うなど、1973年の創業以来地域の人々に愛されてきた。

2024年にフルリニューアルが施され、ライティングデザインも刷新。多様なエンターテインメントを楽しむ場として、施設全体を通してカラーライティングが採用されているのが特徴だ。レーンが連続するメインフロアはもちろん、併設されたカフェにおいても色を用いた光の演出が広がっている。照明デザインを担当したイコールスタジオの栗田和樹さんは次のように説明する。

「笹塚ボウルは以前より単なるボウリング場に留まらず、音楽や飲食にも注力し様々なイベントを開催することで、多様な人々が交わる場所へと進化を遂げてきました。営業時間も早朝から深夜までと長く、時間帯によって客層や場の使われ方が大きく変わる多面性を持っています。用途ごとに、空間の雰囲気や利用者の感情に変化をもたらすために、照明の“色”は重要なポイントとなりました」

内装におけるフレキシビリティーには限界がある中、光の効果によって可変的な空間の在り方を創出しているのだ。そのため環境照明には、色温度1800Kから12000Kまでの幅広い光色と、淡いトーンのカラー演出機能を併せ持つ調光調色シリーズのSyncaが採用されている。日中は5000Kの昼白色で明るく健康的な光、夕方頃から2500Kの電球色に切り替えて落ち着きを与え、カラー演出機能を活かした青・緑・赤などのシーンも用意。加えて要所に設置されているのが、DMXで制御する舞台照明用器具だ。Syncaと舞台照明用器具、種類の異なる二つのカラーライティングが掛け合わさり、夜が深まるにつれて更に音楽が追加され、印象的なナイトシーンが生み出されている。

「舞台照明用器具はサイズが大きく、商業空間の光としてはビビッドになり過ぎてしまうので注意が必要です。一方、Syncaは太陽光に基づいた光色範囲となっているので、カラーライティングにもやわらかさが生まれます。二つをミックスすることで、エモーショナルかつコージーな雰囲気をつくることを企図しました」(栗田さん)

様々な光のシーンを織り成す「笹塚ボウル」(撮影/Alex Abian)

場の多様性を支える

照明デザインとカラーライティング

天井の折り上げ部分に直管型のSynca、モニター裏に舞台照明のスポットライトが配されている。赤と青を組み合わせて、紫色の光を演出(撮影/Alex Abian)

では具体的にどのような光を組み合わせて、色に包まれた空間を構成しているのだろうか。例えば、Syncaがもたらす自然光のようなぬくもりをベースに、RGBの鮮烈な彩りを重ねれば、多彩なグラデーションが空間に広がる。中央に佇むミラーボールの光も加わり、記憶に残る印象的な演出を奏でる。

「照明における色の組み合わせは、二次元的な配色と似て非なるものです」と栗田さん。そのため今回は事前にカラーチャートを数種類つくり、クライアントに提案したという。また、営業時間が長い中、“属人性の低い照明環境の維持”がクライアントからのリクエストの一つだった。リニューアル以前は、スタッフが手動で調光ツマミを回して調光していたためだ。今回は無線制御によるSyncaのシーンとDMX制御による舞台照明用器具のシーンをそれぞれつくり掛け合わせている。タイマーではなくシーン設定を複数設けることで、イベント時などの特別なシーンにも自由度高く対応することを可能にした。

また、カラーライティングにおいて不安視されるのが視認性だろう。ボウリングのレーンには、「スパット」と呼ばれる三角形のマークがあり、ボールコントロールの目印となっている。栗田さんは「ここだけは高色温度の白色光を照らすことで、いかなるシーンにおいてもプレイヤーが見えやすいように意識しています。雰囲気づくりだけでなく、照明の機能を果たすことが大切です」と説明する。カラーライティングを採用する場合は、物の見え方を重視する箇所の有無によって、より丁寧な配灯計画を検討する必要がありそうだ。演出性と押さえるべき光。緻密に組み合わせていくことで、笹塚ボウルは伝統と革新を融合し、様々な人にとって居場所となるボウリング場として再スタートを果たした。

「限られた時間の中、次々と交わる多様な意見を受けとめながら、現場に何度も通い、さまざまな人と対話を重ねてようやく完成したプロジェクトでした。空間の多様化を叶え、そこでの体験の価値を光によって高めることができたと思います」(栗田さん)

併設されたカフェスペース。下り壁の行燈部分や、キッチン内にもSynca対応の照明器具が採用されているため、多様な配色デザインを可能とする(撮影/Alex Abian)

空間を“舞台”に変える色の力

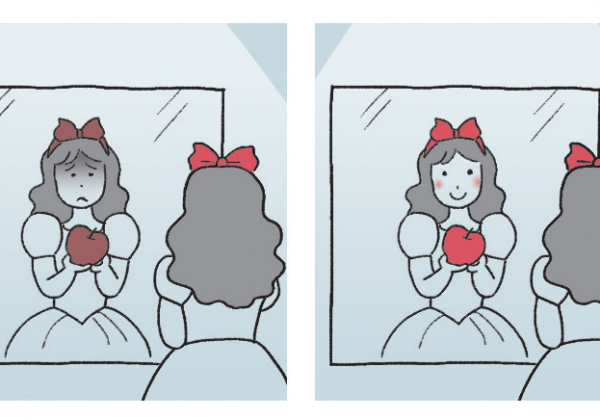

東京・白金のバレエ教室「TEDDY’S BALLET」。鏡に映る人が綺麗に見えるように、影が生まれず、照明器具が等間隔となるピッチで配灯された。インテリアデザインはODSの鬼木孝一郎氏(写真 太田拓実)

空間を“舞台化”する要素の一つとして、ベース照明にカラーライティングを採り入れた事例も教えてくれた。バレエダンサーの熊川哲也氏が代表を務めるK-BALLETが、“こころが躍る、楽しいバレエを”というコンセプトを打ち出す東京・白金のバレエ教室「TEDDY’S BALLET」。インテリアデザインは鬼木デザインスタジオ(ODS)の鬼木孝一郎氏が手掛け、白い壁や樺桜の床、アーチ型のミラーや開口が連続し、明るく広がりのある空間が立ち上がっている。栗田さんはライティングデザインに携わり、各クラスのレッスン内容に応じて、心が躍りだす「舞台」となる場面を演出する光を模索した。

「小さなお子様や、趣味でバレエを習う大人が通うバレエ教室です。教室内でのレッスンがメインとなるため、生徒は基本的には舞台に立つ機会がありません。そのため鬼木さんからは、“簡易的な舞台照明のイメージで、生徒のモチベーションが上がるような光を採り入れたい”というコンセプトを事前に聞いていました」(栗田さん)

七色の虹を表現した調色シーン(写真 太田拓実)

さまざまな照明器具のバリエーションを提案した上で採用されたのが、Syncaの直管型のベースライトだ。直管型の器具を等間隔に配灯。鏡との距離や反射を踏まえたピッチを考慮し、影が出ず、鏡に映る踊り姿が綺麗に見えることを重視した。そのため演色性の高さも、照明器具の選定においてポイントとなった。

「全体が色に包まれるようなシーンにおいても、演色性が高いことで視覚的な心地良さが担保されています」と栗田さん。白色や電球色などの定番に加えて、Syncaのカラー演出機能により七色の虹や青空、新緑のシーンなど、心が高揚するような色構成が作成された。

「青空のシーンにおいては、カラーの青を使ったり、色温度10000Kによる青も組み合わせたりして、色の濃淡をつくり出しています。自然の青空は決して均一ではないですよね。単一色もあえてグラデーションにするなど、自然な情景を生み出すことを意識しました」(栗田さん)

ピンクの光が空間を包むシーン。色温度を微妙に変化させることでグラデーションを描いている(写真 太田拓実)

光の変化で想像力を刺激し、レッスンする人々の表現の幅を広げる、舞台のような空間が立ち上がっている。色のデザインは感性が強く反映される部分。栗田さんのイメージソースは、映画やアニメ、イベントなど、日常的に触れてきたカルチャーから得たものが多いという。

「建築やインテリアだけがベースではなく、経験してきもの、感じてきたものが自分の中で引き出しとして蓄積されているのではないでしょうか。加えてデザインする時は、空間を利用する人々と同じ目線に立って、感動できる空間とは何かを常に考えるようにしています。良い意味での素人目線に立てることが、自分にとって強みと言えるかもしれない」と栗田さんは笑う。

コロナ禍を経て、家の中でできることが増える一方で、リアルな体験にいかに付加価値を与えていくのかが模索される現在。進化を遂げたカラーライティングは、今後も新たな場所で、新たな使われ方が模索されていくだろう。

「僕たちイコールスタジオは、デジタルとフィジカルなど、異なる専門分野が集ったチームであることを活かすことで、更なる付加価値を加えていけるのではないかと展望しています。これからも新しい挑戦を続けていきたいです」(栗田さん)

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。