省エネ規制と照明デザインの関わり方について、諸外国の取り組みを紹介する本連載。今回はアメリカの例を紹介する。

vol.4「アメリカの省エネ規制と照明デザイン」

背景

19世紀初頭の産業革命以降、ヨーロッパ同様にアメリカでも空気・水質汚染等の環境問題が発生し、植林や国立公園の指定・保護など様々な策が講じられ始めた。1962年にレイチェル・カーソンが発表した「沈黙の春」は、アメリカ国民だけでなく世界中に環境問題を認識させるきっかけとなり、1970年代には環境保護関連の法案が成立するなど、早期から環境問題に取り組んでいる。

現在アメリカは国別エネルギー消費量・温室効果ガス排出量がともに世界第2位であり、2030年までに温室効果ガスを2005年度比で50-52%減、2050年までに排出量ネットゼロを目指して省エネルギーへの取り組みを急務としている。その一方、2000年代後半から起きたシェール革命により原油・天然ガスの生産量が世界トップレベルの火力発電エネルギー輸出国でもある。

1951年に世界で初めて原子力発電に成功し、1973年のオイルショックを契機に原発利用を促進させた。1979年のスリーマイル島原発事故を経て一時下火となったが、昨今のIT/AI分野での電力需要増に対し、温室効果ガス排出を抑える発電方法として再び注目を集めている。

バイデン政権は気候変動対策を重視していたが、第2期トランプ政権は再びパリ協定を離脱し、国家エネルギー緊急事態宣言による石油石炭ガスの生産促進や、再生エネルギー導入への支援を削減するなど、その国策の動向を多くの人々が注視している。

Building Energy Codes Program(BECP:建築物エネルギー規定プログラム)

アメリカで建築物に対する省エネ規制が本格的にスタートしたのは1975年。1973年のオイルショックを受け、アメリカ合衆国エネルギー省(EOD)はBuilding Energy Codes Program(BECP:建築物エネルギー規定プログラム・通称エナジーコード)を採択した。このエナジーコードとは、新築や大規模な改修を行う建物に対する最低限のエネルギー効率要件のことで、外皮、空調、給湯、照明等の性能が評価対象となる。建築規模や用途によって規定が設けられ、設計者は要件を満たすように設計を行わなければならない。

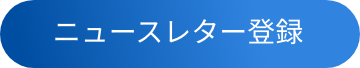

アメリカには日本の建築基準法のような建築規制が国家的には定められておらず、エナジーコードについても各州がその決定権限を持つ。そのためエナジーコードは1つではなく多数存在しており、どのエナジーコードを採用するかは州によって異なる。ただし制度の内容や技術基準を共通化する動きから、エネルギー省は各州の模範となる「連邦建築物エネルギー規定(連邦モデル規定)」の策定・採用を支援しており、主な連邦モデル規定である「IECC:International energy Conservation Code」と 「ASHRAE standard 90.1」が多くの州に採用されている。

1975年の採択以降、これらのモデルコードは数年おきに更新を行っていたが、近年ではいずれも3年ごとに更新され、更新されるごとに条件が厳しくなっている。(なお、どの年度バージョンのエナジーコードを採用するかも州の判断となる。)

LPD(照明電力密度)

LPD(Light Power Density/照明電力密度)とは、ある面積に対してどれだけの照明電力が使用されているかを示す指標で、この照明電力には照明器具・安定器・制御装置・変圧器等、照明に関わるすべての電力が対象に含まれる。単位は1平方フィートあたりのワット数=W/ft2で表される。

エナジーコードではプロジェクト毎にこのLPDの上限値が設定され、設計者はLPDが上限値以下になるように設計を行う必要がある。対象となるのはインテリアだけではなく、屋外空間やファサード照明も含まれる(非常用照明や展示用照明など一部対象外となるものもある)。

LPDの計算方法にはBuilding Area Method(建築面積法)と、Space by Space Method(スペースバイスペース法) の2つがある。建築面積法は施設全体の使用電力を延床面積で割る、建物一括での計算を行うのに対し、スペースバイスペース法は部屋ごとに計算を行う。例えばあるレストラン案件でASHRAE 90.1_2019の規定を満たす必要がある場合、面積計算法ではLPDの上限値は空間の用途詳細に関わらず0.8W/ft2に設定されるが、スペースバイスペース法では食事エリアが0.86W/ft2、厨房は1.09W/ft2、物販エリアが1.05W/ft2…と個別に設定され、それらの合算が上限値として設定されるため、結果的に使用できる電力量を増やすことができるアドバンテージがある。

建築面積法は計算が簡易だが、スペースバイスペース法の方が空間用途に合わせてより精査に省エネ効果を高めることができ、かつデザインに対する選択肢も広がる。照明デザイナーにとってはスペースバイスペース法を採用するほうがメリットが多いと言えるだろう。

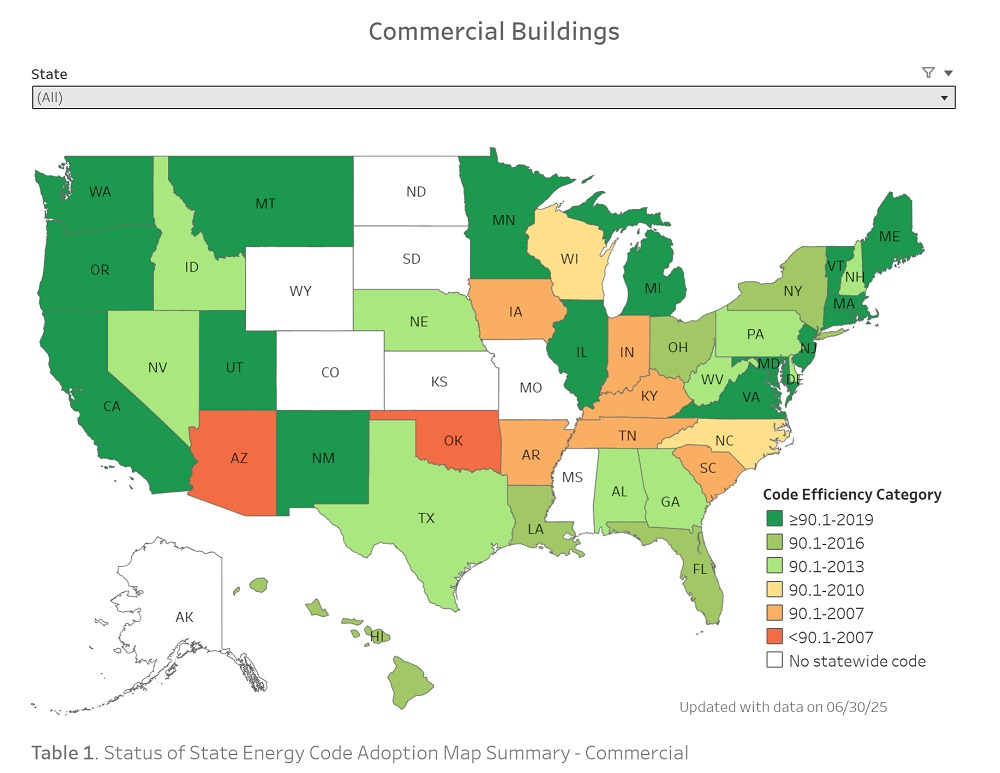

COMcheck

LPDがエナジーコードの上限内に設計されているかどうか、また上限値よりもどの程度電力量を抑えられているかの確認に用いられるツールがCOMcheck(コムチェック)である。このソフトウェアはエネルギー省から提供されており、照明以外に外皮性能や空調などの機器についてもこのコムチェックでエナジーコードをクリアできているか確認することが可能だ。

プロジェクトの情報(対象の州やエリア・どのエナジーコードに準拠するか・各部屋の空間機能・面積・使用器具など)を入力することによって、LPDが自動計算されるようになっており、設計値と上限値のLPDを比較・確認することができる。

LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)

エナジーコードとは別に、建築の環境性能を客観的に示す第三者環境性能認証システムも広く普及している。なかでもUS Green Building Councilが開発・運用するLEEDは、アメリカ国内をはじめ世界中で広く認知・取得されている。照明の項目においては前述のLPDを問われる項目があり、エナジーコードでの上限値よりも5%の削減が必須項目、10~25%の削減でさらに加点を得ることができる。またアメリカ国内の案件ではLEEDを取得した建築物には固定資産税軽減や補助金制度などのメリットもある。

しかしこうした認証システムが活発な一方で、LEEDに先駆けて30年以上続けられてきた環境性能認証システム・Energy Star制度の廃止検討が2025年5月に発表されるなど、省エネ対策にかかるコストを削減しようとする動きもある。経済活動と環境保護のバランスをどのようにはかるのかについては、アメリカに限らずどの国にとっても大きな議題となっている。

まとめ

建築空間における照明デザインの重要性にいち早く着目し、照明コンサルタント・照明デザイナーという職能を育んできたアメリカでは、省エネ規制においても具体的な対策を先駆的にスタートさせており、規制があるなかでいかに魅力的な照明デザインを実現していくことができるか実践を重ねてきた。注目したいのは照明デザイナー自身が省エネ規制をクリアできているか直接確認しながら設計を行っていることだ。具体的な数値目標があることで設計者の省エネに対する意識が高まり、より良いものを生み出そうとするクリエイティビティの発揮を後押ししているのだと感じた。

日本・EU・アメリカのリサーチを終えて

今回のリサーチでは日本・EU・アメリカにとどめるが、省エネ規制を実施している国は2018年時点で69か国あると報告されている。各国の事情や程度は違えど、環境負荷を抑えながら魅力的な空間設計を行うことはいまや世界中の設計者・デザイナーの取り組むべき最優先の課題として認識されているということ、そしてより具体的な行動を起こしている欧米での取り組みの一端をお伝え出来たのではないかと思う。

欧米の照明デザイナーは省エネ規制によって設定された条件を満たしたうえで魅力的かつ快適な光環境を提案・提供することが求められる。これを実現するためには設計の初期段階から照明デザイナーがプロジェクトに参画し具体的な目標を共有しながら協働することが必要だと考える。

また、省エネ規制とデザインを両立するためには照明デザイナーのたゆまぬ創意工夫が不可欠であることは言うまでもないが、照明器具自体のさらなる高効率化・高品質化も同様に不可欠であることを忘れてはならない。

各国の照度基準に違いがあることも認識しておく必要がある。東日本大震災以降、省エネルギーの観点からJISの推奨照度の改正が行われているが、それでも日本の光環境は国際的に見て明るい方に分類される。数値を見直すだけではなく、そもそもの光環境の在り方や、適正な明るさとは何かを今一度見直していくことも省エネルギーに寄与する方法のひとつと言えるだろう。

光は空間の快適性を大きく左右し、また空間の魅力を最大限に引き出すことができる重要な要素の一つであり、数値上で省エネが達成できていさえすればいいという類のものでは決してない。省エネ規制を新たに課された制約ととらえるのではなく、あらためて照明デザインを考えるきっかけとのひとつとしてポジティブにとらえてみてほしい。またこうした情勢や背景において照明デザイナーというプロフェッションが今まで以上に空間設計に大きく貢献できる機会が増えることに期待している。

次回はアメリカでのデザイン経験を持つ照明デザイナーへのインタビューをお届けする。

[参考文献]

ZEBのデザインメソッド / 公益社団法人 空気調和・衛生工学会 編 / 技報堂出版 (2019/9/19)

世界の原発利用の歴史と今 / 経済産業省資源エネルギー庁(2017年12月8日)

諸外国における省エネルギー政策動向等に関する調査報告書 / 株式会社現代文化研究所(令和3年3月)

米国 基礎情報 / 環境省(2024年3⽉)

Building Energy Codes Program / The U.S. Department of Energy

建築物のネットゼロ化に向けた 国内外の建築規制・対策 / 国土交通省 国土技術政策総合研究所(2019年8月29日)

LEEDとは / GREEN BUILDING JAPAN

米環境保護庁、30年超続いたエネルギースター制度を廃止へ / JETRO日本貿易振興機構(2025年5月12日)

Writer

廣木 花織(ひろき・かおり)

照明デザイナー

多摩美術大学環境デザイン学科を卒業後、有限会社内原智史デザイン事務所に照明デザイナーとして入社。同事務所を退職後、北欧の光文化への興味からデンマークへ留学。2018年よりLyshus(リュスフース)代表。2021年よりLOOP Lightingシニアアソシエイトとしてプロジェクト参画。都市計画から建築・インテリア・ランドスケープ・イルミネーション・ディスプレイまで、他種多様な空間用途での照明設計に幅広く携わる。

また多摩美術大学建築・環境デザイン学科非常勤講師として後進の指導にも力を注いでいる。