『陰翳礼讃』を疑う

――光を言葉でつづること

2023.6.20

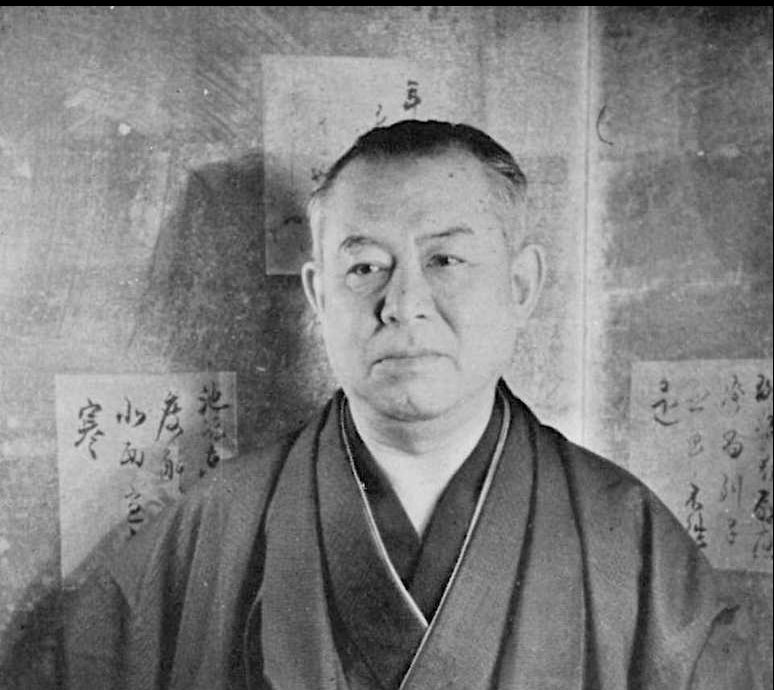

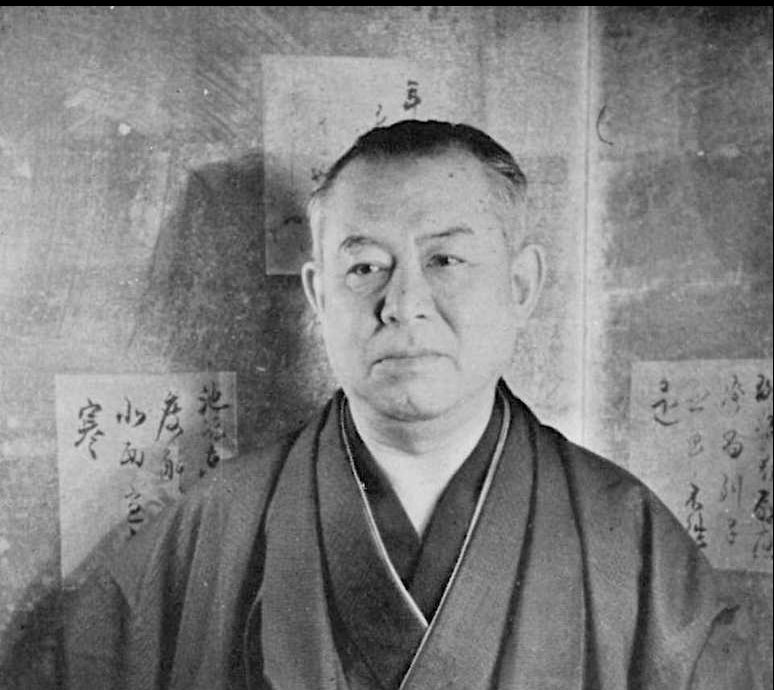

谷崎潤一郎(パブリックドメイン/昭和文学全集〈第31巻〉谷崎潤一郎集 [1954年・角川書店] より)

作家・谷崎潤一郎による『陰翳礼讃』。西洋化の進む戦前日本において、自身の日常風景をもとに、光と影の織りなす情景とそこから日本人の美的感性について書き記している。優れた随筆として海外でも多く読まれており、谷崎らしい鋭敏な文化論だとする向きもあるし、あるいは当時の好事家、趣味人の愚痴のようにも見てとれる。明かりや美の話であることから、照明デザイン関係者が折りに触れて言及することも少なくない。

あえて、ここで白状すると本稿のタイトルは“釣り”である。当時と異なり、光に対する人の認知や生理の仕組みなどもかなりわかってきており、海外事情にも明るい。その前提で谷崎の記述に異を唱えるわけではない。しかし、それこそただ礼讃するのではなく、フラットな目線で改めて読み説くと、新鮮な発見もあるのだ。

同時に、光について言葉で語ることの意義についても、(谷崎の手練には及ばないが)思考を巡らしていきたい。

なお、ここでは粗筋のようなものは紹介しない。決して長い文章ではないし、インターネットで無料で読めるので、興味を持たれた場合はご自身で目を通していただきたい。

現代にも通底する谷崎の洞察

“元来室内の燈し火は、冬は幾らか明るくし、夏は幾らか暗くすべきである。その方が冷涼の気を催すし、第一虫が飛んで来ない。然るに餘計に電燈をつけ、それで暑いからと云って煽風器を廻すのは、考えただけでも煩わしい。”

いきなり引用したのは、これがいわゆる「HUE-HEAT効果」と呼ばれる作用を指しているからだ。光の色相と体感温度については、研究が進み、現在では一定の相関性があるとされている。低い色温度には温度を高く体感し、逆ならば涼しく感じるという効果だ。谷崎は、電灯の明かりを暑苦しく感じ、“煽風器などと云うもの”と音やデザインから来る無粋さを嫌っているのだが、今はそれが省エネにつながる。更に、電源コードやスイッチについても興味深い。

“部屋のスイッチは押入れや地袋の中に隠し、コードは屏風の蔭を這わす等、いろ/\考えた揚句、中には神経質に作為をし過ぎて、却ってうるさく感ぜられるような場合もある。実際電燈などはもうわれ/\の眼の方が馴れッこになってしまっているから、なまじなことをするよりは、あの在来の乳白ガラスの浅いシェードを附けて、球をムキ出しに見せて置く方が、自然で、素朴な気持もする。”

空間をミニマルにシンプルにしたいと、あれこれ巡らすうちに、使いづらく、本末転倒になることは現代でも起きがちで、むしろ割り切って、露わにする方が潔くて、スマートに見えるなんてこともままあるのではないか。

photo:S. Tsuchiya

西洋文化の影響と日本の光

という具合に、現代の視点から見ても十分参考になる照明との付き合い方を谷崎は語っている。一方、現代の視点から気になったのは西洋との比較の部分だ。

“われ/\は西洋紙に対すると、単なる実用品と云う以外に何の感じも起らないけれども、唐紙や和紙の肌理を見ると、そこに一種の温かみを感じ、心が落ち着くようになる。同じ白いのでも、西洋紙の白さと奉書や白唐紙の白さとは違う。西洋紙の肌は光線を撥ね返すような趣があるが、奉書や唐紙の肌は、柔かい初雪の面のように、ふっくらと光線を中へ吸い取る。”

この文では、テクスチャーのしっかりした和紙の豊かさを語り、漂白された西洋紙の味気なさを嘆く。そして、西洋では艶々とした光沢を好み、東洋では鈍い光の価値を重んずると続いていく。

“その他日用のあらゆる工藝品において、われ/\の好む色が闇の堆積したものなら、彼等の好むのは太陽光線の重なり合った色である。銀器や銅器でも、われらは錆の生ずるのを愛するが、彼等はそう云うものを不潔であり非衛生的であるとして、ピカピカに研き立てる。部屋の中もなるべく隈を作らないように、天井や周囲の壁を白っぽくする。”

これは西洋の進取的な精神が、既存のものを書き換えてもより良いものを求め、より明るく、清潔で“蔭”のない空間を欲するためでは、と谷崎は問うている。しかし現代日本を振り返れば、むしろ陰や錆や鈍りを排し、あらゆる不潔を嫌い、すべてを白くしたがっている。住宅でも回り縁や幅木をなくし、扉の取っ手やダウンライトのリムまでもなくし、ひたすらにフラットなものを求める傾向すらある。だからこそ『陰翳礼讃』が振り返られることがあるのだろうが、「陰をつくりましょう、楽しみましょう」という言葉が今、どれだけの人に届くだろうか。

ここからは、照明デザイナーの松下美紀さん(松下美紀照明設計事務所)に意見をうかがってみた。松下さんは本業の傍ら福岡女子大学大学院にて就学し、照明デザイン領域の研究で人間環境科学の博士号を2021年に取得。講義や本業でも光を言葉で伝えることの多い立場だ。

「タイトルがいいですよね」と松下さんは言う。「『陰翳礼讃』という言葉に引っ張られて、とても深いこと、賢いことが書いてあるように思ってしまうという部分はあるんじゃないかな」と率直に話す。

「時代としても、西洋の文化がどんどん入ってきて、いろんなことが変わっていく中、日本的な文化を見直し、原点に戻らなくてはという流れだったと思うんです。だから、明かりをどう配(あしら)うか、どんな陰をつくるかという原点を見つめ直す上でとても参考になるし、私自身もいろいろなところでこの本に影響されて話をしているはず。今のように多様な器具も性能もないころから照明の仕事をしていましたから、何もない中でどう光をデザインするのかという意識は学びましたよ」

photo:Diego Guzmán

光と言葉の関係

松下さんは、仕事をするチームの中で、詩や俳句をつくってイメージの共有をするという。デザイナーだけでなく、エンジニアもプログラマーもドロワーも、同じ言葉でそのデザインを語ることでプロジェクトがまとまりやすいという。

「文学と光ってとても密接だと思う。語彙やリテラシーを持っていないと照明って表現できない、伝えにくい、わかりにくい要素なんです。いろいろな人が言葉でその光を表すと、アイデアやイメージも膨らみます」

光にカタチはない。パースやCG、あるいは最新のVRデバイスですら光の体感を伝えるのは非常に難しい。かつ相対的で不確実な要素も多く、認知する人や環境によって同じ光も違うものになる。照明計画では照度や色温度、輝度など数字が盛んに使われる。ただ、数字はプロトコルでは有効でも、クライアントやユーザーに伝えるには適さない。だからこそ言葉の“性能”が重要なのだ。

「(谷崎は)とても短いフレーズで光を上手く書き表していて、そういう意味でも参考になります」

そんな松下さんが印象に残っているフレーズは、これだ。

“美は物体にあるのではなく、物体と物体との作り出す陰翳のあや、明暗にあると考える。夜光の珠も暗中に置けば光彩を放つが、白日の下に曝せば宝石の魅力を失う如く、陰翳の作用を離れて美はないと思う。”

ずばり主題とも言えることが語られている。光に限らず、コントラストを生み出すことは美しいデザインの基本だ。松下さんが「本質を知るバイブル」というのも納得できる。

最後に谷崎の慧眼ぶりを示す一文を引用して終わりたい。

“何にしても今日の室内の照明は、書を読むとか、字を書くとか、針を運ぶとか云うことは最早問題でなく、専ら四隅の蔭を消すことに費されるようになったが、その考は少くとも日本家屋の美の観念とは両立しない。”

この文が書かれた90年前から、既に日本では明るさに飽き足らず、不必要なほど照らし始めていたことがわかる。そして現代でも、タスクアンドアンビエントや多灯分散と、あえてうたわれなければならないのが、日本の照明環境だ。谷崎に呆れられない暮らし方を今、できているだろうか。

photo:Duong Thinh

谷崎潤一郎(たにざき・じゅんいちろう)

1886-1965年。小説家。東京生まれ。永井荷風と出遭い、耽美的な作風で文壇で評価される。関東大震災後、関西へ移住し古典的、伝統的な日本美を志向した。

『陰翳礼讃』の引用に当たっては、青空文庫作成ファイルを用いた。底本:「陰翳礼讃 改版」(中公文庫/中央公論新社)

https://www.aozora.gr.jp/cards/001383/files/56642_59575.html