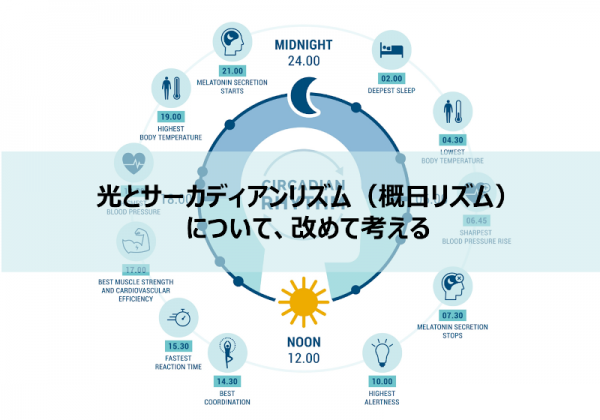

サーカディアンリズム(概日リズム)とは、人間の体内時計のことで、20~28時間周期で起きる生理現象を指す。

睡眠と覚醒、ホルモンの分泌、体温、血圧、心拍数などといった生体リズムを時間的に制御している。一般に、人間のサーカディアンリズムは環境が変動せず、一定の状態にあるような条件下では、24時間超の周期であるとされる。そのため、地球の自転による1日24時間の周期に適応するため、光や温度、食事などの刺激により、ズレをリセットし、24時間に同調させて生活している。

こうしたサーカディアンリズムを正常に保つため、中でも重要な役割を果たすのが光である。近年、サーカディアンリズムの医学的な解明が進み、また照明技術の発展により、サーカディアンリズムに配慮した照明計画が可能になった。その背景を説明していきたい。

サーカディアンリズムの医学的な歴史

まずは、サーカディアンリズムの歴史を振り返ってみよう。サーカディアンリズムは人間だけでなく、動物、植物、菌類など、ほとんどの生物に存在している。最初に発見されたのは植物のオジギソウの葉で、1729年に外界からの刺激がない状態でも約24時間周期で開閉されることが発見された。その後1962年にはドイツのユルゲン・アショフにより、初めて人間のサーカディアンリズムが発見された。1970年代にはメラトニンという睡眠や覚醒のリズムの維持に深く関わるホルモンが日周リズムに応じて分泌され、サーカディアンリズムを示すことが報告された。太陽光などの光刺激が弱まり、脳内の松果体で分泌されるメラトニンの量が増えると、眠くなる。逆に光が多い日中はメラトニンの分泌量は低く、活動的に過ごすことができる。

近年、サーカディアンリズムへの注目が高まるきっかけとなった医学的に大きなトピックスとして、2002年にipRGCという新しい光受容体(内因性光感受性網膜神経節細胞)が発見されたことが挙げられる。それに伴い2014年には従来の照度とは異なる、「光の量」を表す新しい単位として、等価メラノピック照度がLucasらによって提唱された。これにより、ipRGCの感度で捉えられる光の量を計測することができるようになり、サーカディアンリズムに影響する明るさを定量的に捉えられるようになった。具体的には、等価メラノピック照度が高いほどipRGCによってメラトニンの分泌が抑制されるため、覚醒や集中を促す光となる。等価メラノピック照度が低ければ、メラトニンが分泌され、睡眠やリラックスを誘う光となる。

サーカディアンリズムに配慮した照明技術(サーカディアン照明)の誕生

次に、空間にサーカディアンリズムをどう取り入れてきたのかを振り返ってみよう。特に医療・福祉施設の設計においては、これまでも「太陽と共に暮らす」という基本的な考え方から生まれた健康管理の手段として、サーカディアンリズムは注目されていた。2000年代前半にはすでにサーカディアンリズムを考慮した光の運用を目指していたが、当時の蛍光灯技術では、技術面・コスト面で導入ハードルが高く、目指す光と現実に導入できる光にギャップがあり、一般的な普及には至っていなかった。

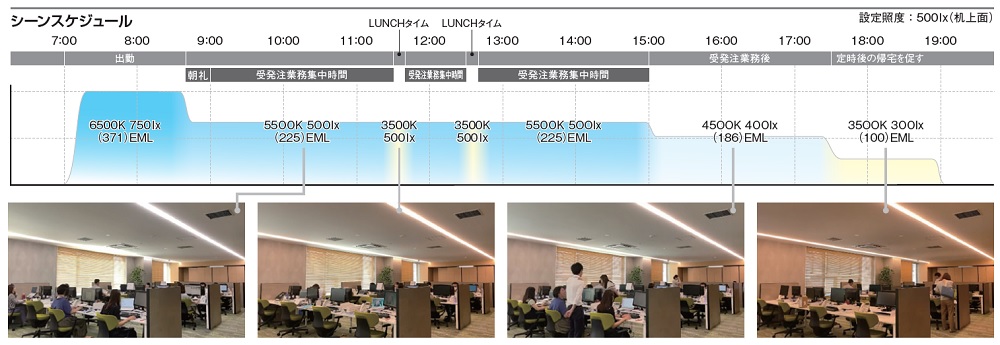

2010年代になると、社会全般の傾向として、ウェルビーイングが標榜されるようになり、空間における人のウェルネスという観点が注目されるようになってきた。2014年にはアメリカで空間評価指標、WELL認証がスタートし、経営的な視点からオフィスやビルで取得するケースも増えている。WELL認証にはサーカディアン照明についての加点項目があり、等価メラノピック照度を利用して、サーカディアンリズムを維持するための基準が示されるなど、社会的にサーカディアン照明への関心も高まっている。同時に、照明技術も進化し、サーカディアンリズムに配慮した照明計画を実現できるようになってきた。

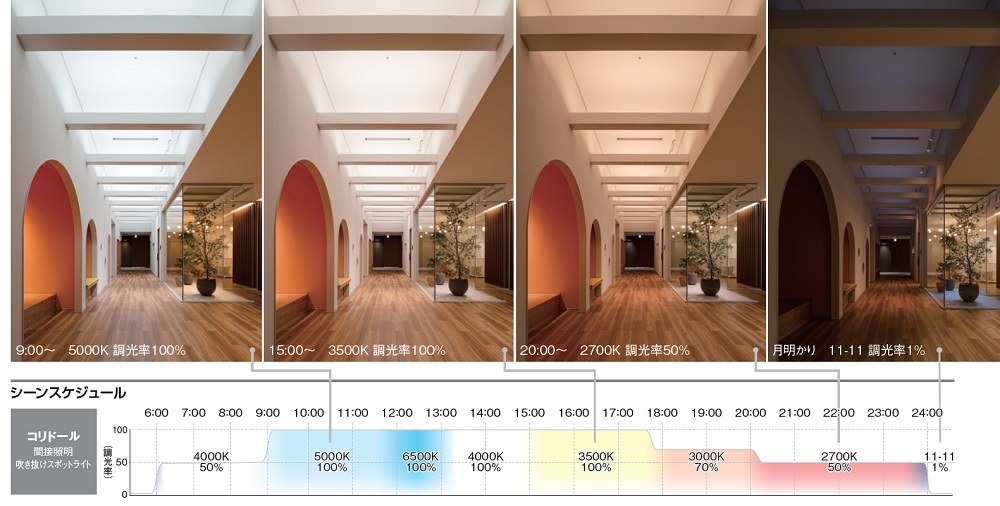

サーカディアンリズムを正常に保つためには、メラトニンが適切に分泌されるように、日中は明るく、夜は暗くという自然光の変化に沿った光を取り入れることが重要になる。具体的には、等価メラノピック照度275EMLを4時間以上確保できる環境を整えることで、サーカディアンリズムが整うとされている。また、夜間に強い光を浴びると、サーカディアンリズムが狂い、夜型の生活になってしまうため、日没後から就寝までの時間の照明を低色温度光にすることは、人間の生体リズムを正しく機能させることに役立つ。

WELL認証の評価項目のひとつ「等価メラノピック照度」とは?

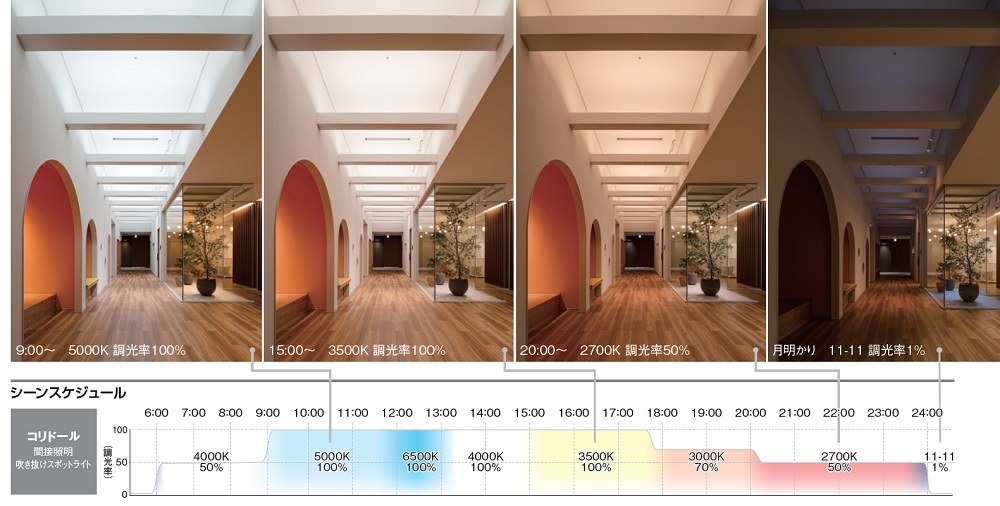

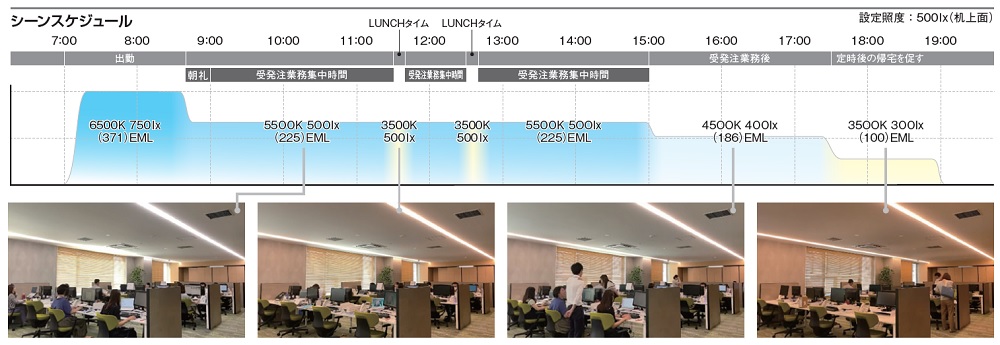

こうした明るさ(照度)と色合い(色温度)を同時に調節できる調光調色可能なLED照明が2019年に開発された。その結果、従来に比べて比較的安価にサーカディアン照明を導入することができるようになり、近年では、医療・福祉施設に留まらず、オフィスや商業施設など幅広い空間の照明計画に採用されている。

<サーカディアン照明の運用例(医療・福祉施設):愛育産後ケア子育てステーション>

「愛育産後ケア子育てステーション」事例詳細はこちら

<サーカディアン照明の運用例(オフィス):遠藤照明 Synca U/X Lab connect>

「遠藤照明 Synca U/X Lab connect」事例詳細はこちら

これまでは研究段階だったサーカディアンリズムだが、等価メラノピック照度の発明と、調光調色照明の製品化により、健康に配慮した空間づくりへの実装段階に進んでいる。サーカディアンリズムの乱れは、アルツハイマーや糖尿病、高血圧など、さまざまな病気に影響を与えるといわれている。また、子どもや大人といった年齢の差、夜勤などによる勤務時間の差などがサーカディアンリズムに与える影響についても研究が進められ、わかってきていることも多い。心身の健康を整えるため、サーカディアン照明への注目度はますます高まるだろう。

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。