自然光と人工光の融合が生む「本質的な心地良さ」とは

2023.11.13

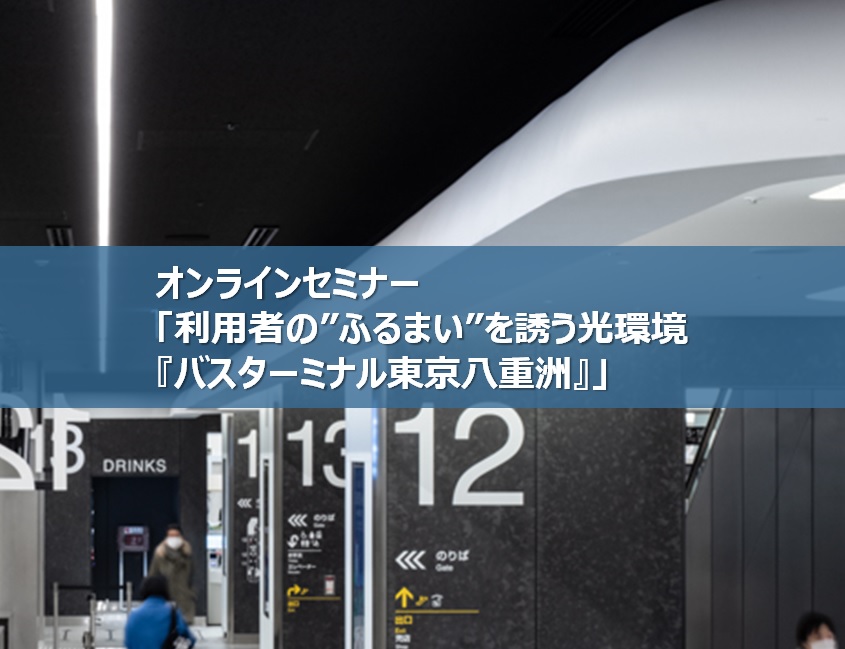

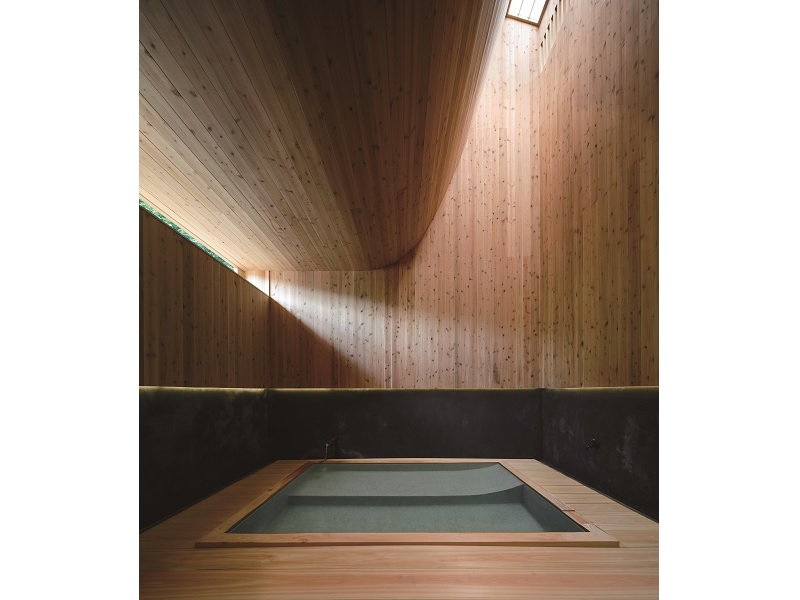

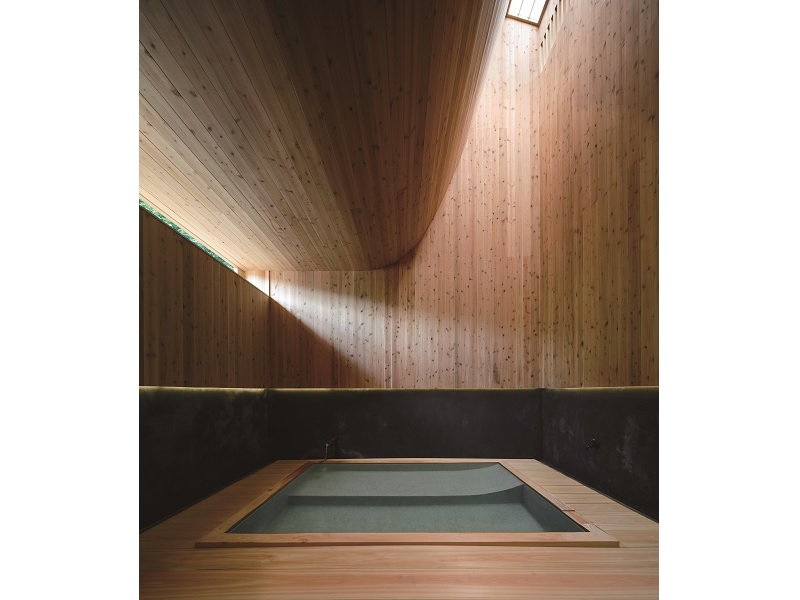

「まるほん旅館風呂小屋」 群馬・沢渡温泉で300年以上続く老舗温泉旅館の風呂小屋。曲面天井の上部にトップライトを設け、自然光が差し込む心地良さを採り入れた。夜は同じく吹き抜け上部のガラリに仕込まれた間接照明が浴槽を照らす(撮影:ナカサアンドパートナーズ)

光が私たちの目や意識に作用し、空間に及ぼす効果は大きい。光を操作することで快適さや心地良さを生み出すことはもちろん、室内でも自然を感じられる環境をつくったり、空間の遠近感を演出したりと、見る人に様々な影響を与えることができる。久保都島建築設計事務所が手掛けたプロジェクトには、光を用いて多角的な居心地の良さを創出した事例が多くある。事務所共同代表の久保秀朗さんと都島有美さんに、空間と光の考え方を聞いた。

自然光と人工光をミックスして安定した居心地の良さを生み出す

トップライトから自然光が降り注ぎ、窓を開けると風が優しく吹き抜ける建築。屋外環境とのつながりは、空間における開放感や居心地の良さに大きく影響する。「自然環境が生み出す心地良さを取り込むこと。それが、私たちにとって空間をつくる上で大きなテーマとなっています」と久保さんは語る。

光の角度や強さが常に変化する自然光を効果的に室内に取り入れることで、時間の流れや四季を感じとれる空間が実現する。一方で、自然光の取り扱いには難しい点も多い。例えば、自然光をより多く取り込もうと窓を大きくしたり、トップライトを採用したりすると、光と一緒に熱や冷気も室内に侵入するため断熱性の面で劣る。また、室内の照度が天候に左右されたり、トップライトは雨漏りの原因にもなり得る。

それでも、私たちが自然から感受する心地良さは計り知れない。久保都島建築設計事務所の二人は、自然光と人工光を組み合わせることで、安定した照度と快適性を模索することにたどり着いたという。

「西荻窪の家」壁面上部の高窓から差し込む自然光と、反対側に配した間接照明の人工光が曲面天井で交わることで、半人工的な天空光を生み出している(撮影:小野寺宗貴)

そうした思想に至ったきっかけは、独立後に初めて手掛けた温泉旅館の温浴施設の建替えだった。建替え前のお風呂場は窓もなく閉め切られ、換気扇の音が響き、照明器具が剥き出しの状態で吊られた無機質な空間だった。内外が遮断され、換気・照明を全て機械に頼っていた空間を、いかに外の環境とつなげられるかが課題となった。

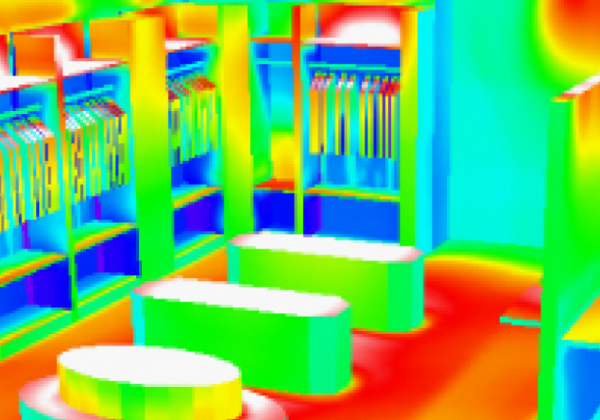

「自然換気で風や光が感じられる空間」をコンセプトに、3DCGソフトによるシミュレーションを用いて空気の流れを検証した。1階の風呂場の天井と2階の湯上がり処の壁面を1枚の曲面スラブとすることで、風呂場に設けた窓から入り込んだ空気が、浴槽の温泉で温められて上昇。吹き抜け上部のガラリを通って、自然換気や採光を得られる構成が計画された。加えてガラリの裏面には、光源が並列に配置されたバーライトが仕込まれている。「日中はガラリから自然光が差し込み、夜は同じ場所からバーライトによる間接光が浴槽を照らし出します。光が差し込む場所を統一させたことで、人工照明もまるで自然光のように感じられます」と都島さんは説明する。

「このプロジェクトを経て、自然光を軸としながら、足りないところを機械で補っていくという思考プロセスを確立したように思います。独立後、最初の仕事だったということもあり、現在もデザインを考える上でベースになっています」(久保さん)

「THE CLUB golf village」空間ごとに照度を変えて、ゴルフコースを望む高揚感を演出。開口部沿いのカフェスペースは、廻り縁に間接照明と反射板を配してドーム天井を照らし出している(撮影:小野寺宗貴)

2022年に竣工したゴルフ施設「THE CLUB golf village」のリニューアルでは、自然光と人工光による明るさのレイヤーをつくり、光による様々な効果を空間へと落とし込んでいる。見どころの一つは、エントランスからゴルフ場へと視線が抜けるクラブハウス棟の大ホールだ。

「ゴルフコースが眼前に広がる風景は、多くのゴルファーにとって気分の高揚につながります。その光景を印象的に見せるため、明るさ感を段階的に調節しながら、光の誘導効果で人を奥まで呼び込むことを意図しました」(久保さん)

もともと仕切りのなかった大空間に、あえて空間を分断する間仕切り壁を新設。エントランススペースは照度を落とし、隣接するドーム天井のカフェスペースはやや明るくした。空間ごとに照度を変えながら、その先に広がる屋外のゴルフコースへのシークエンスを、遠近感とともに情景豊かに演出している。

「全てが均質な明るさを人工的だと感じる人は多いと思います。より自然な光環境をつくるため、明暗を付けて照度のグラデーションを生むことは、他のプロジェクトにおいても意識しています」と都島さん。

また、改装前のカフェスペースでは、ドーム天井の中央にトップライトが設けられていた。これはドーム天井に光が充満する光景をイメージした構造であったが、日射熱や雨漏り対策から塞がれてしまっていた。そこで久保都島建築設計事務所は、廻り縁に間接照明と反射板を新設することで曲面天井に再び光を当てている。ここでも人工照明をミックスして安定的な光環境を生み出し、既存建築の特徴を継承した。

自然現象をかたどった光で空間を演出する

デザインによる“おもてなし”をコンセプトとするセレクタブルホテル「THE SCREEN」の客室デザインは、コンセプチュアルな光で空間を構成したユニークな事例だ。オフィスビルをコンバージョンした同ホテルは、様々なクリエイターが客室デザインに携わっており、久保都島建築設計事務所は「月灯り」と「朝霧」をテーマに2部屋を設計。夜と朝、対となるような空間が立ち上がっている。どちらの客室においても、コンセプトとなる自然現象の表現に光の演出を使っているのが特徴だ。前述の温泉旅館等とは異なるアプローチで、自然から連想される心地良さを空間へと取り入れている。

「THE SCREEN/Moon Phases」京都のデザインホテルの一室。自然現象である月を、円形の掘り込みと照明器具による人工光で演出した。調光することで満月や三日月の姿が現れる

103号室「Moon Phases」は、もともと窓がほとんどなく採光が望めない部屋だったことから、照明器具による演出をメインとした、「月の満ち欠け」というデザインテーマが掲げられた。

「空間づくりを行う上で、自然の要素をモチーフとすることは多いです。それは、自然から連想される心地良さを空間に採り入れたいという思いもありますし、自然現象の美しさを表現したいという欲求そのものが、人間の本能のようなものであるとすら感じるのです。今回は、間接照明を用いて月の満ち欠けを再現しました」(都島さん)

具体的には、壁面に掘り込まれた正円の造作の裏に2つのテープライトが仕込まれており、一つはぐるりと一周し、もう一つは円周の1/4程度の長さだ。ベッドサイドのトグルスイッチで切り替えることで、満月や三日月形の光が現れる。まるで月明かりの下で過ごすようなシーンが演出され、居心地の良さを醸し出している。

久保さんは、「実は、月の照明が部屋の角に位置していることが重要なのです」と続ける。照明が隅にあることで反射光が生まれ、調光によって空間全体の雰囲気が変わるのだ。壁と天井の四隅を左官で丸く仕上げたのもポイントで、光がやわらかく伸び、光による“空間のデザイン”がつくられている。こうした表現も3DCGソフトで検証が進められた。

「THE SCREEN/Morning Dawn」間接照明がを配した折り上げ天井のディテール、隅をなくした壁面の形状やグラデーション塗装により、朦朧とした朝霧の情景を表現した

朝霧をテーマとした401号室「Morning Dawn」は、「朝霧の中、雲の隙間から光が漏れ出るイメージです。グラデーション塗装した壁面を間接照明が照らし出し、テクスチャーや陰影が綺麗に浮き出るように意図しました」と都島さん。加えて久保さんは、「人は、光を光源ではなく当たった面で感じ取っています。照射面の操作によって光の捉え方が変わるため、壁面を緑から白へとグラデーション塗装することで、光の輪郭をあいまいにしていきました」と説明する。人工光なのか、自然光なのか、あるいはテクスチャーによるものなのか、錯覚を覚えそうな仕上がりだ。全ての柱を曲面壁で覆ったことも、光のラインを消すことに一役買っている。

照射面の他に、間接照明の光の広がりを自然に見せるコツはあるのだろうか。「間接照明を設置する折り上げや照明ボックスの構造は、光を綺麗に伸ばすためにある程度似かよってしまうのですが、あえてその形状に変化を付けることを意識しています」と久保さん。例えば、折り上げの片側が曲がっていたり、切りっぱなしになっていたり。今回は、折り上げ部分のつくりは一般的だが、端のディテールをすぼませているという。

いずれのプロジェクトにおいても、久保都島建築設計事務所が手掛ける空間は、どこからともなく光がにじみ、その場に穏やかな居心地の良さが生み出されている。私たちにとって、心地良さの本質とは何なのか。そのヒントが隠されているように感じる。

「虹のチャペル」ハイサイドライトの窓台を七色に塗装することで、差し込む光によって虹の装飾を演出したチャペル空間。光を安定させるために、ハイサイドライトにはテープライトを取り付けている(撮影:ナカサアンドパートナーズ)

久保秀朗(くぼ・ひであき:写真左) 一級建築士/久保都島建築設計事務所代表取締役

東京大学工学部建築学科卒業後、Sint Lucas Architectuur、吉村靖孝建築設計事務所を経て、2011年久保都島建築設計事務所設立。建築設計を主軸に空間デザインを行う。

都島有美(つしま・ゆみ:写真右) 一級建築士/パートナー

九州大学工学部建築学科卒業後、Sint Lucas Architectuur、中村拓志&NAP建築設計事務所を経て、2011年久保都島建築設計事務所設立。住宅から商業空間まで幅広い空間デザインを行う。

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。