「照明計画は少しハードルが高い」と感じている設計者は、決して少なくないだろう。照度や輝度といった専門的な用語も多く、どこから手をつければよいか戸惑うこともあるのではないだろうか。

しかし実際には、照明にも法的な基準や規格に基づいた明確な“拠りどころ”があり、それらを踏まえることで照明計画を合理的に進めることができる。

本記事では、JIS(日本産業規格)を軸に、照明計画のフローに沿って、設計に役立つ基準(照度や輝度の推奨値など)を紹介する。

本記事はJISを中心に、法規やガイドラインなど照明計画に役立つ基準を包括的に解説する。

JISにおける「照度基準」をピンポイントで確認したい方には、以下の記事がおすすめだ。

JISの照度基準を正しく理解する

照明計画における“拠りどころ”

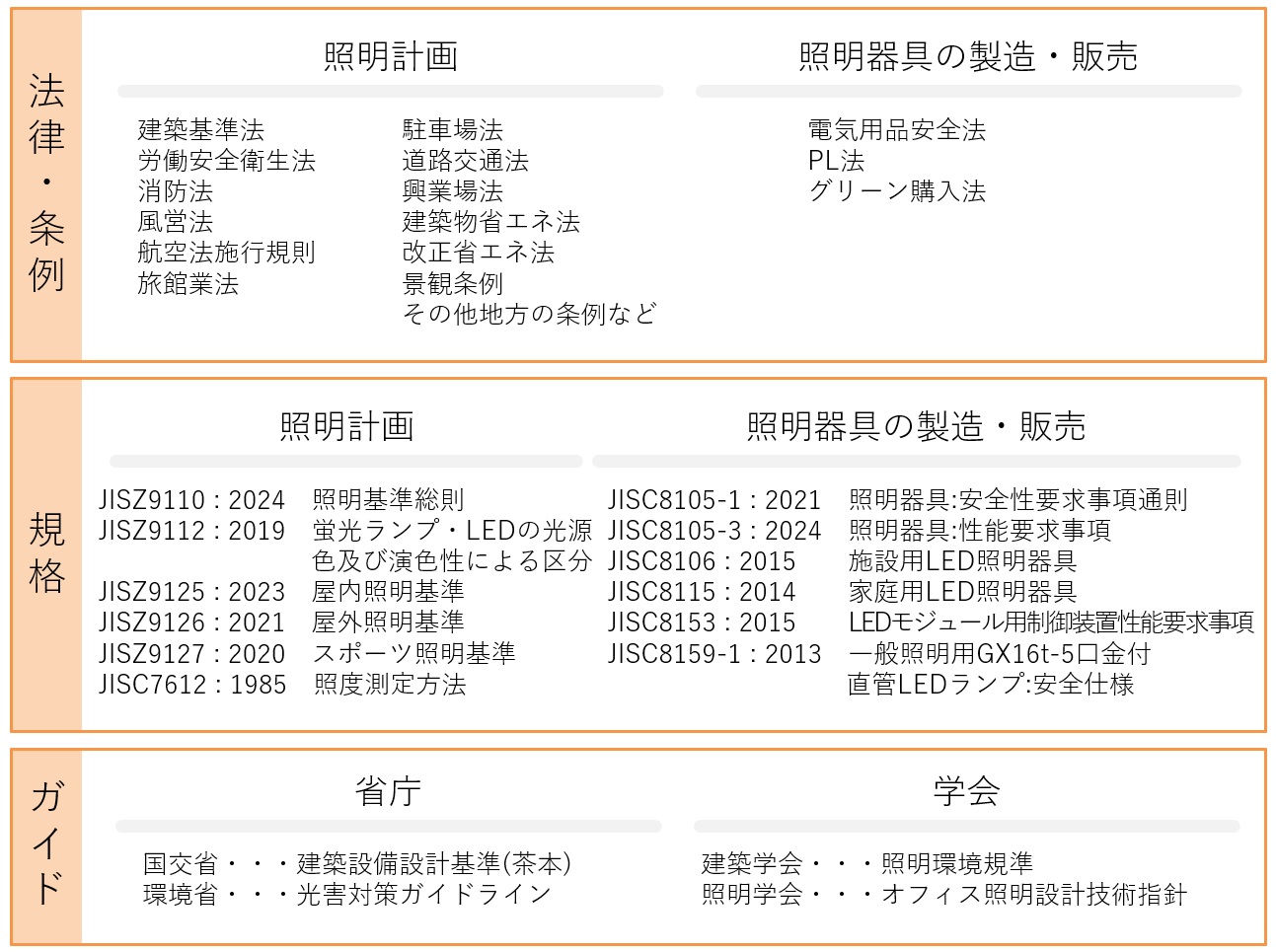

まずは、照明計画の“拠りどころ”としてどのような基準があるか、全体像を整理しよう。

基準は、守るべき最低限のルールを定めた「法律・条例」、設計時の推奨値を参照できる「JIS(日本産業規格)」、応用的な設計指針となる「ガイド」の3つに分類できる。

法律・条例(守るべき最低限のルール)

JIS(設計時の推奨値)

- JIS Z 9110:照明基準総則

- JIS Z 9125:屋内照明基準

- JIS Z 9126:屋外照明基準

- JIS Z 9127:スポーツ照明基準

- JIS Z 9112:蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分 など

ガイドライン(応用的な設計指針)

- 建築学会「照明環境規準」

- 照明学会「オフィス照明設計技術指針」 など

JISに基づく照明計画

JIS(日本産業規格)は、日本における産業標準化の促進を目的に制定されている国家規格である。照明環境においては、人々のさまざまな活動が安全・快適に行えるよう、照度などの推奨値を示している。

照明環境に関するJISは複数あり、対象となる空間の用途によって参照すべき表や項目が異なる。

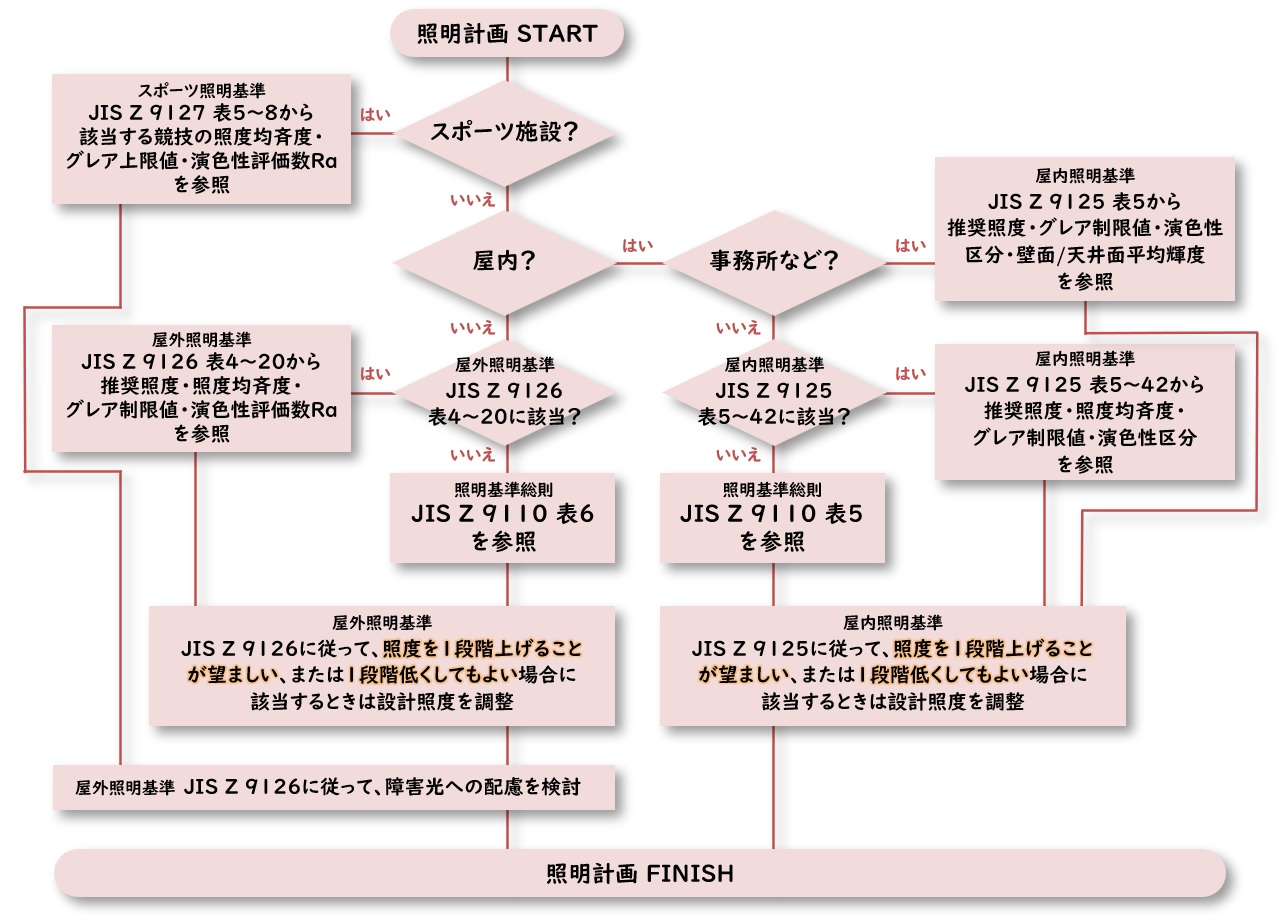

以下は、JISに基づく照明計画のフローチャートだ。このフローに沿って進めることで、設計時に必要な情報にスムーズにたどり着くことができるだろう。

照明計画フローチャート

1. スポーツ施設か、それ以外の施設か?

2. 屋内か、屋外か?

3. 空間の用途は?

→ 該当するJISを確認

→ 照度を1段階上げる/下げる場合に該当するか確認

各JISのポイント

照明計画フローチャートの流れに沿って、それぞれのJISのポイントを紹介する。

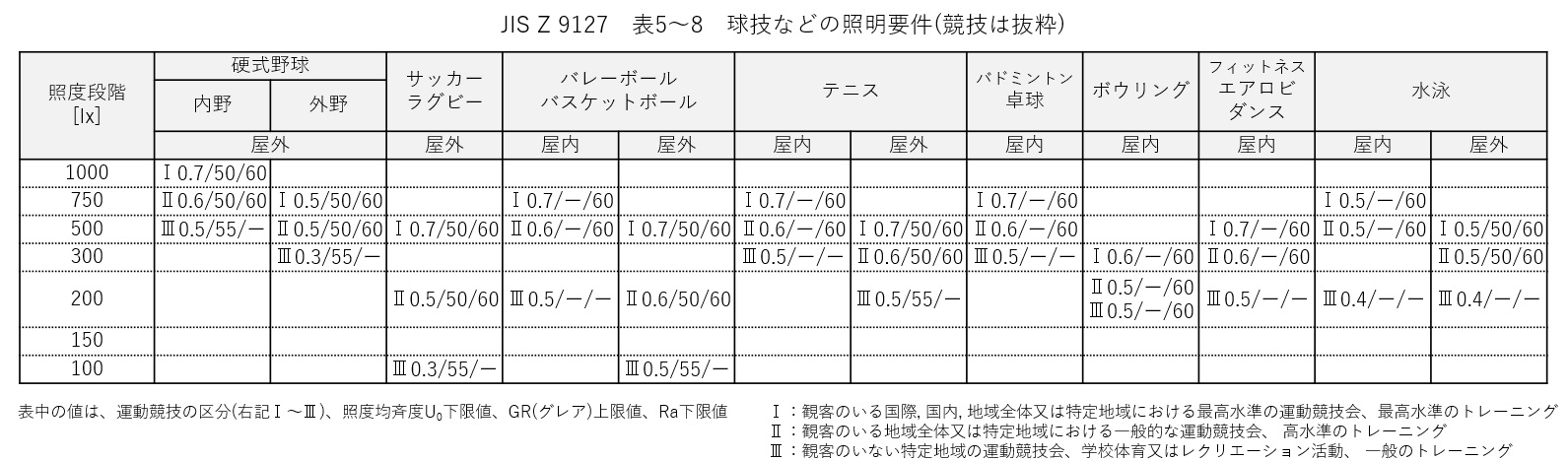

JIS Z 9127 : 2020 スポーツ照明基準

運動競技を行い、観戦し、撮影するために必要な照明要件について規定している。

JIS Z 9127 表5~8では、球技・陸上競技・水泳・格闘技などスポーツ種目に応じた照度・照度均斉度・グレア制限値・演色性の推奨値を確認することができる。

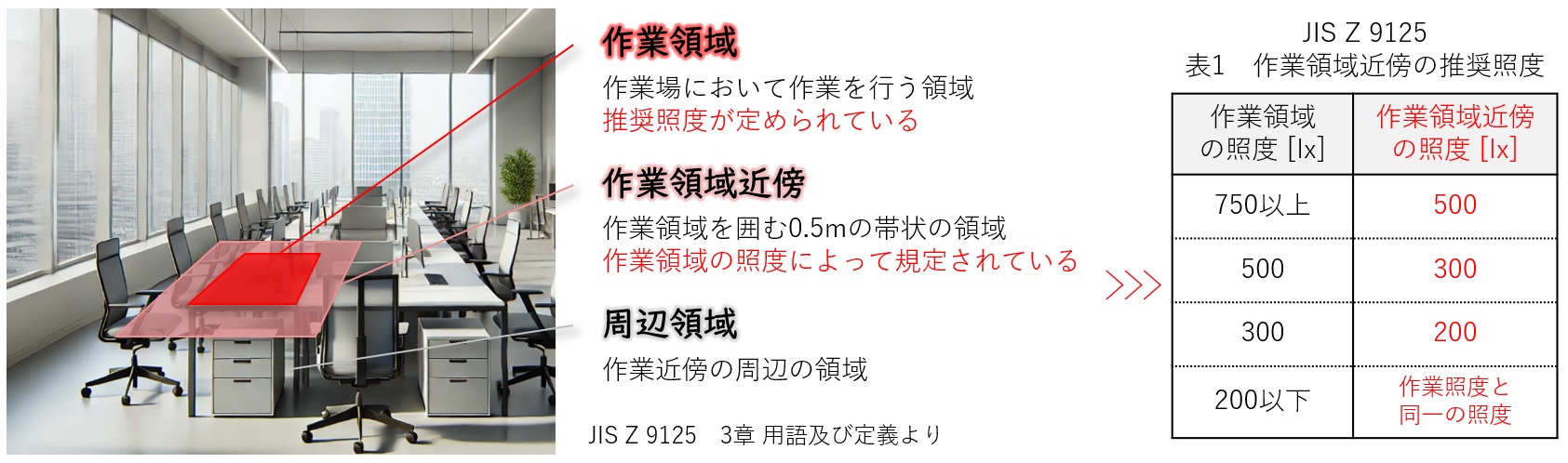

JIS Z 9125 : 2023 屋内照明基準

屋内における視作業をはじめとする諸活動を、安全に効率よく快適に行うための照明の設計基準(照度、グレア制限値、演色性、輝度の推奨値など)について規定している。

事務所・医療施設・商業施設など幅広い空間に対応しており、屋内照明においては、基本的にJIS Z 9125を参照するとよい。

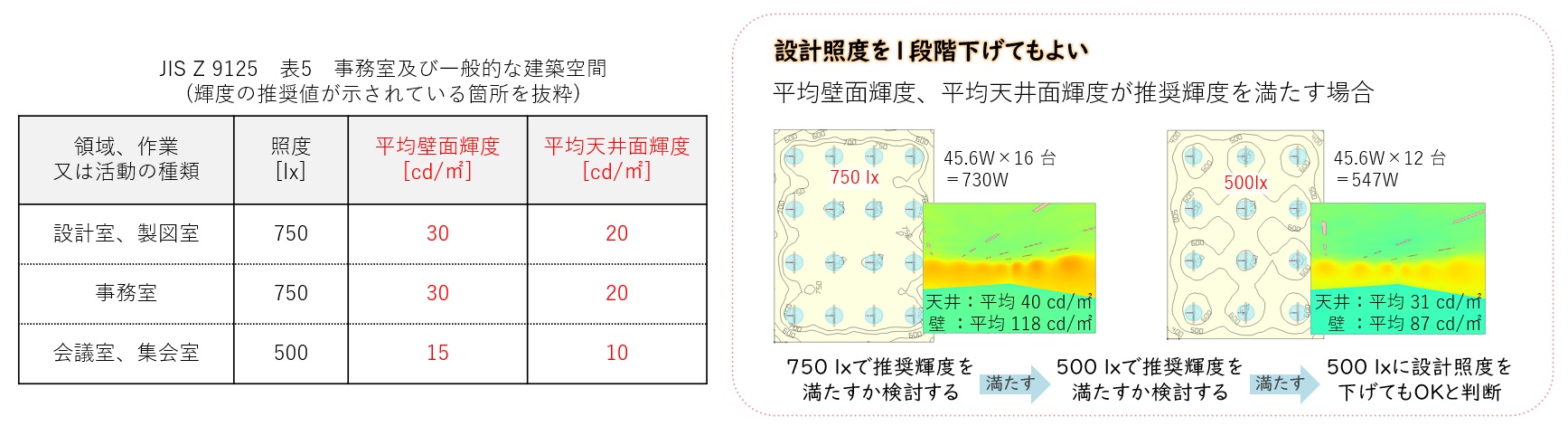

JIS Z 9125 表5は事務所および一般的な建物空間、続く表6~42は空間の用途(教育施設、保健医療施設、物品販売店、住宅など)ごとの推奨値を掲載している。

<例>事務室の推奨値(抜粋)

・作業領域の照度:750lx

・推奨する平均壁面輝度の最小値:30cd/㎡

・推奨する平均天井面輝度の最小値:20cd/㎡

・UGR制限値:19

・演色性区分:高演色形クラス1

JISの「照度」基準について詳しく知りたい方はこちら

JISの「輝度」基準について詳しく知りたい方はこちら

また、作業領域の周辺に急激な照度の変化があると視覚的ストレスを生じることがあるため、作業領域の照度によって、作業領域近傍の照度も規定されているため注意しよう。

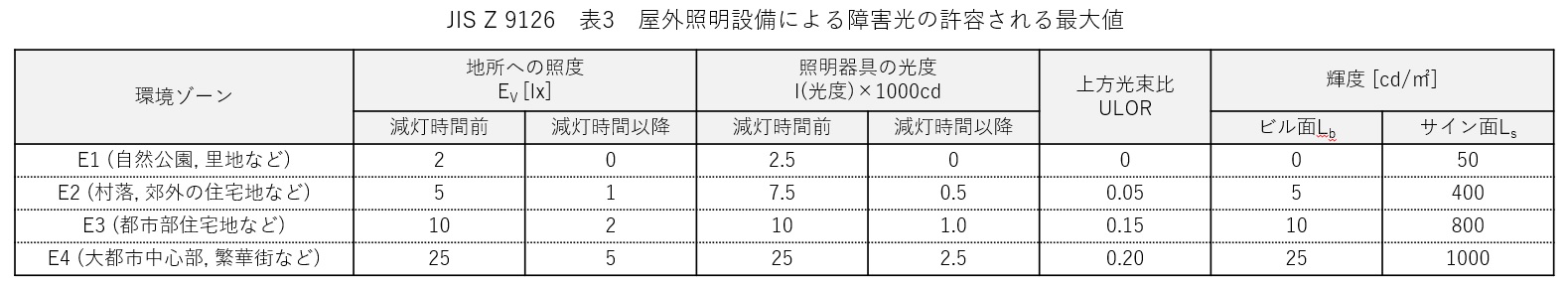

JIS Z 9126 : 2021 屋外照明基準

夜間の屋外における行為が、安全・安心・容易・快適に行うために必要とする照明基準を示している。

屋外照明においては、基本的にJIS Z 9126を参照する。

JIS Z 9126 表4~20では、照度・照度均斉度・屋外グレア制限値・演色性の推奨値を屋外空間の用途(公園、工事領域、屋外駐車場など)ごとに確認できる。

また、屋外ならではの要件として、夜間の環境を保全するために障害光を抑制すべく、障害光の許容される最大値が示されているので注意が必要だ。

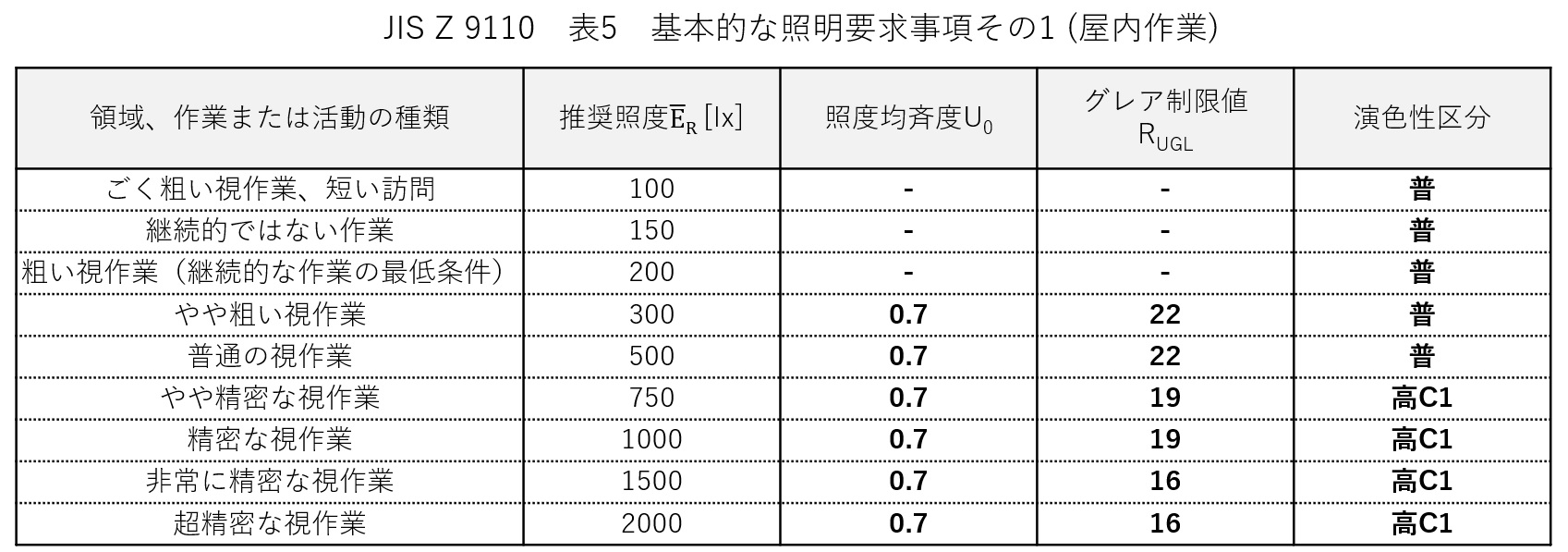

JIS Z 9110 : 2024 照明基準総則

照明環境に関する全てのJISを包括しているのがJIS Z 9110である。空間の用途に応じた照明基準は、前述したスポーツ照明基準(JIS Z 9127)、屋内照明基準(JIS Z 9125)、屋外照明基準(JIS Z 9126)を参照するが、それらに該当しない空間の場合は、JIS Z 9110の表5(屋内作業)もしくは表6(屋外作業)を参照しよう。

設計照度の範囲と“1段階調整”で現場に合わせた対応を

設計照度の範囲

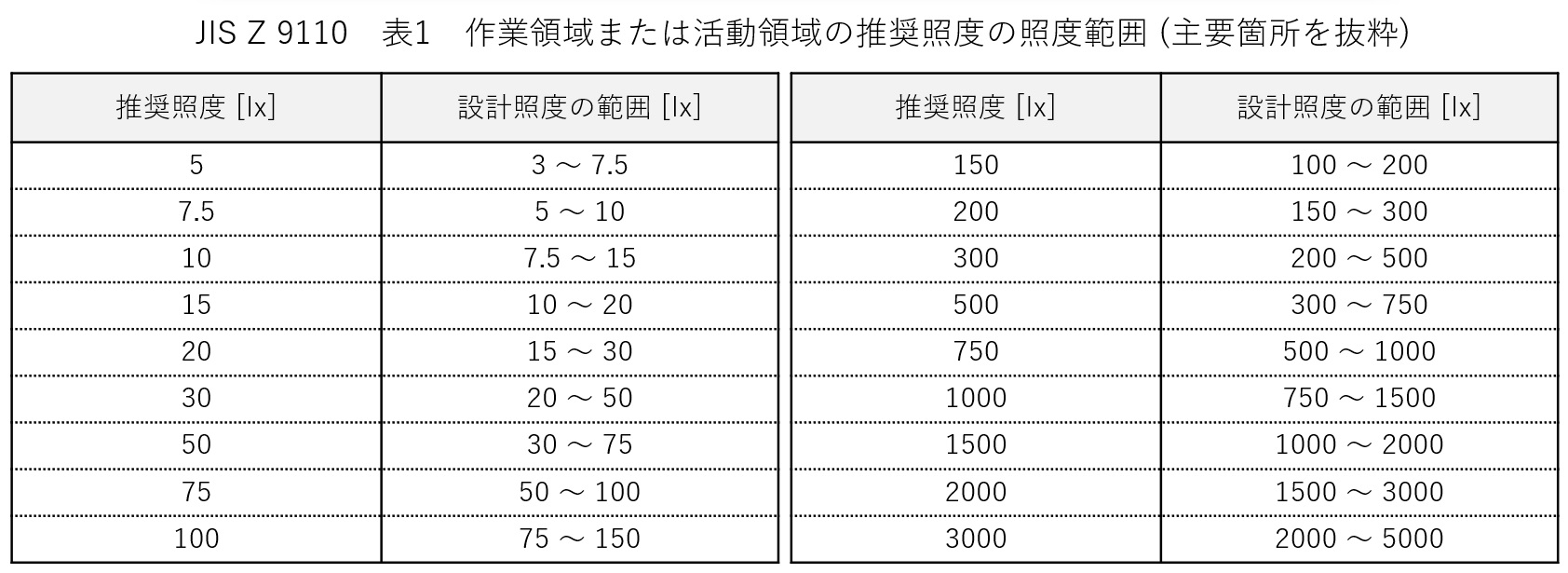

人間が照度の違いを感覚的に認識するには、1.5倍以上の照度差が必要とされていることから、推奨照度には照度範囲が定められている。実際の設計時には、各JISが示す推奨照度を基に、推奨照度の範囲内で照明計画を行おう。

照度の1段階調整

さらにJISでは、以下のような状況に応じて照度を1段階上げる・下げる*判断が許容されている。現場に合わせて、柔軟に最終調整を行おう。

*前述した照度段階(推奨照度の照度範囲の表)を用いる。

<設計照度を1段階上げる>

・作業者・活動者の視機能が低い

・視対象のコントラストが低い

・精密な視作業・極端に長い作業時間

・視対象または作業者が動いている(※屋外のみ) など

<設計照度を1段階下げる>

・視対象が大きいまたは高コントラスト

・作業時間・活動時間が短い

・平均壁面輝度および平均天井面輝度が推奨輝度を満たす(※設計室・製図室、事務室、会議室・集会室のみ)

タスク・アンビエント照明(TAL)の活用

ガイドライン「 照明環境規準(建築学会)」「 オフィス照明設計技術指針(照明学会)」は、JISからさらに一歩進んだ応用的な設計指針だ。

いずれのガイドラインも、空間の快適性と省エネの両立を図る照明手法として、タスク(作業面)照明とアンビエント(周囲)照明を組み合わせたタスク・アンビエント照明(TAL)を推奨しているところがポイントだ。

タスク・アンビエント照明を活用することで、必要な明るさを確保するだけでなく、エネルギー消費を最小限に抑えることができるはずだ。

おわりに

照明計画において、「どのくらい明るくすればよいのか?」「何を根拠に設計すべきか?」と悩んだときは、今回紹介した照明計画フローチャートをもとに、JISを参照してみよう。

JISを“拠りどころ”として活用することで、設計の質と信頼性を高めながら、合理的に照明計画を進めることができるはずだ。

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。