照明の目的は、空間や作業に必要な明るさの確保によって、安全で快適な視環境をつくり出すことだ。つまり照明計画とは空間内への適切な明るさの配分と言える。

明るさを表す単位はいくつかあるが、現在の照明計画における指標として一般的に用いられているのは「照度」だ。

照度

単位面積当たりに入射する光の量を示す。

光源によって照らされている面の明るさの程度が表される。

単位はlx(ルクス)。

照度に関する法規

まず、照度の設定において「順守しなければならない法規」を紹介する。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

第3編 衛生基準 第4章 採光及び照明 (照度)第604条

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の左欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄(編集部注:ここでは右欄に記載)に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

同令では、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する(労働安全衛生法第1条)」ことを目的に、作業場所の「最低照度」を定めている。

また、労働環境の中でも事務所に焦点を当てた『事務所衛生基準規則』では、労働安全衛生規則よりも厳しい基準が設けられている。

事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)

第2章 事務室の環境管理 第10条(照度等)

事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄(編集部注:ここでは右欄に記載)に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。

上記2規則の規定値を下回る作業環境は、明るさの不足による健康障害(例:眼精疲労や視力の低下)や安全性の低下(例:作業ミスや標識の見落とし)を及ぼすとみなされ、事業者は罰則の対象となる可能性がある。

ただし、上記2規則で定められているのはあくまで「最低照度」で、安全かつ快適な視環境を十分に確保しているとはならない。150lxのオフィスで実際に作業をしてみると、その暗さに驚くはずだ。

現実的に照度設定の参考にされているのは、JIS(日本産業規格)の照度基準の「推奨照度」である。

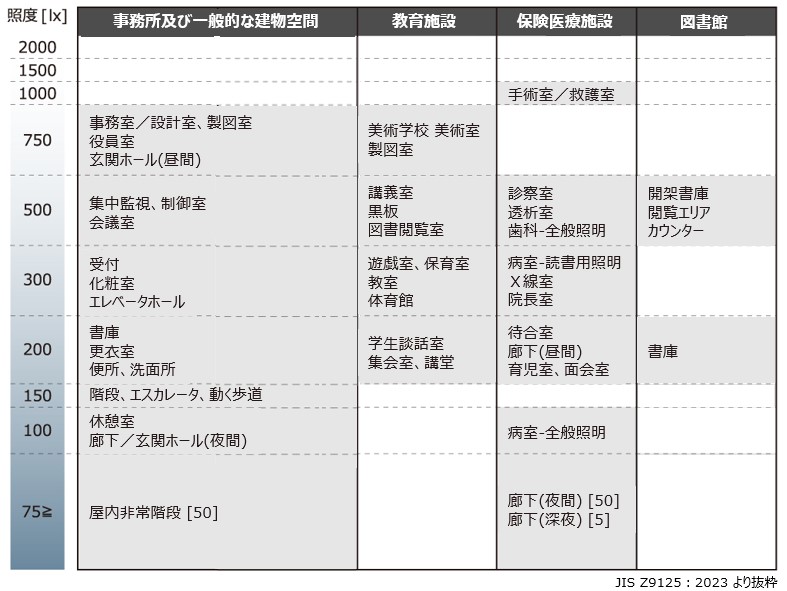

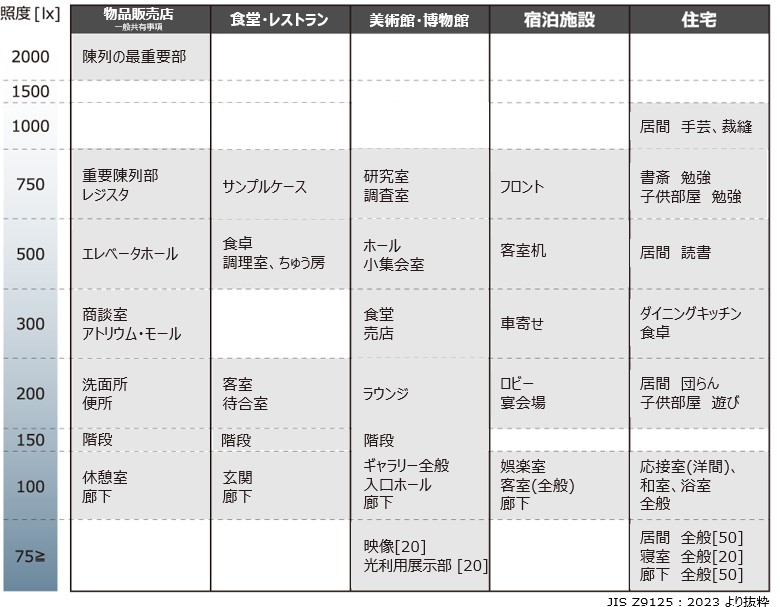

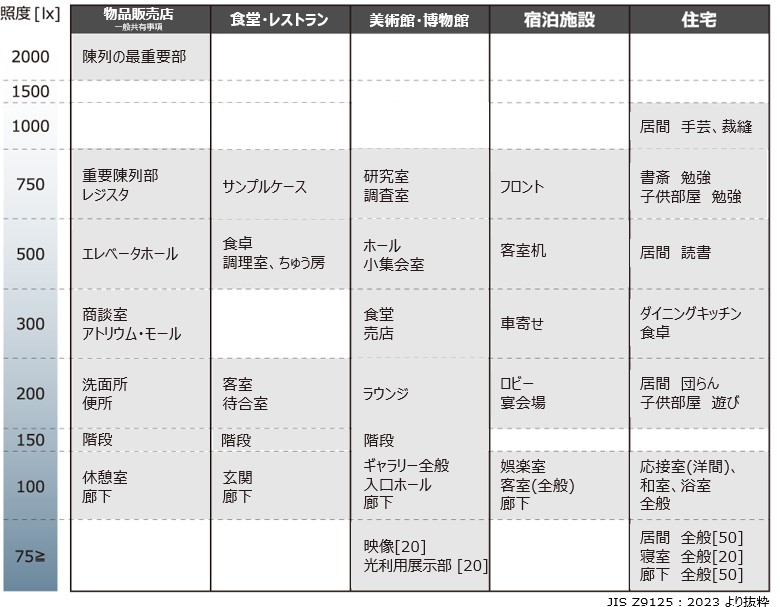

JISの照明基準の推奨照度

JISの照度基準では、作業内容や空間の用途に応じた「推奨照度」を定めている。

「JIS Z9125:2023 屋内作業場の照明基準」より抜粋・一覧化

JISの照度基準のよくある質問

Q:JISの照度基準は必ず守らなくてはいけませんか?

A:JIS(日本産業規格)は、日本における工業標準化の促進を目的に制定されている国家規格ですが、法令とは異なり、JISに適合しない照明計画を禁ずるものではありません。

あくまで目安として考えましょう。

Q:推奨照度は、空間全体の平均照度で確保する必要がありますか?

A:JISの照度基準は、作業領域に対して推奨照度を定めているので、空間全体で推奨照度を維持する必要はありません。

例えば、「事務所―事務室」の推奨照度750 lxは、事務作業を行う「机上面」において必要な照度であり、事務室内であっても、事務作業を行わない場所や通路などでは750 lxを維持する必要はありません。

また、工場の床で作業を行う場合は「床面」、美術館で絵画を展示する場合は「壁面」といったように、作業の対象となる基準面で照度を検討しましょう。

Q:推奨照度に1 lx足りません。照明器具を増やした方がいいですか?

A:人間が照度の違いを感覚的に認識するには、1.5倍以上の照度差が必要とされています。

つまり、100 lxとの違いを認識するには150 lx以上必要であり、例えば100 lxと130 lxは、その違いを私たちの目で感じにくい、と言えます。

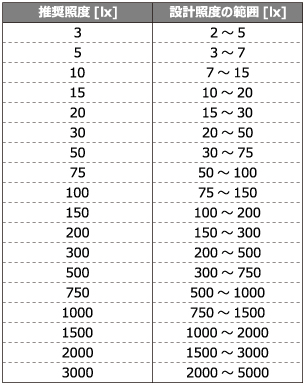

これを踏まえ、推奨照度には、それに対応する設計照度の範囲1)が定められています。

1)JIS Z 9110:2011 照明基準総則(追補1)

Q:高齢者も同じ照度でいいのでしょうか?

A:加齢に伴い、網膜に到達する光の量は減少していくため、高齢者の作業には若年者よりも高い照度が必要です。年齢層や作業内容を考慮した照明計画を行いましょう。

<設計照度を1段階高く設定することが望ましい場合>

・対象となる作業者の視機能が低いとき

・視作業対象のコントラストが極端に低いとき

・精密な視作業であるとき

Q:設計照度を1段階低くできるのはどんな場合ですか?

光を照射する範囲が非常に大きい場合や、その周りの空間との光のコントラストが激しい場合、作業や活動を行う時間が短い場合などは、推奨照度を1段階下げて設計してもよいとされています。

<設計照度を1段階低く設定することが望ましい場合>

・対象が極端に大きい、または対象のコントラストが高いとき

・領域での作業時間または活動時間が極端に短いとき

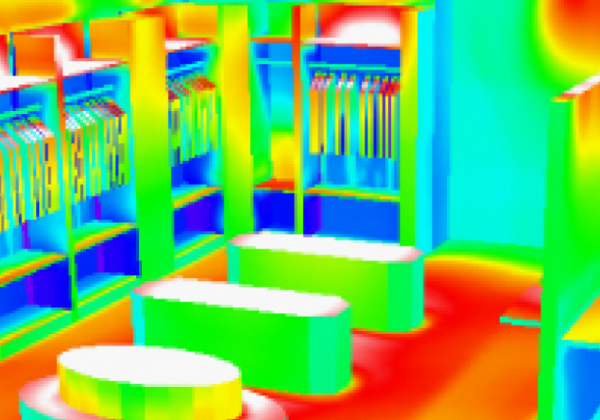

また、2023年に改定された「JISZ9125 屋内照明基準」では、オフィスの一部の空間に限り、輝度基準を満たしていれば推奨照度を1段階下げて設計してもよいとされています。

今回のJISの改定は、諸活動又はその場の雰囲気に対する要求を、より少ない資源とエネルギーで実現することを目的としているものです。

例えば、推奨照度が750lxの設計室の場合、輝度基準を満たしていれば、1段階下の500lxまで推奨照度を下げてもよく、明るさ感はそのままに、理論上消費エネルギー量を約33%削減できるのです。

Q:照度以外に基準が定められている項目はありますか?

A:JISの照明基準では、照度の他に、照度均斉度、不快グレア、演色性、そして輝度についても推奨値を定めています。

※詳しく知りたい方は、JIS検索ページへ。※規格番号に「Z9125」と入力して検索してください。

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。