- 光の知識

間接照明のよくある失敗とは? 原因と解決方法も大公開!

- オススメ

- 人間と光

「感覚過敏」に優しい空間とは──筑波大学、乃村工藝社が進める光環境のバリアフリー

- オススメ

- 空間と光

バイオフィリックデザインのその後 vol.1

遠藤照明の体験型オフィス『Synca U/X Lab』

- 光の知識

照明器具は「演色性」の高さで選ぼう!

- オンラインイベント

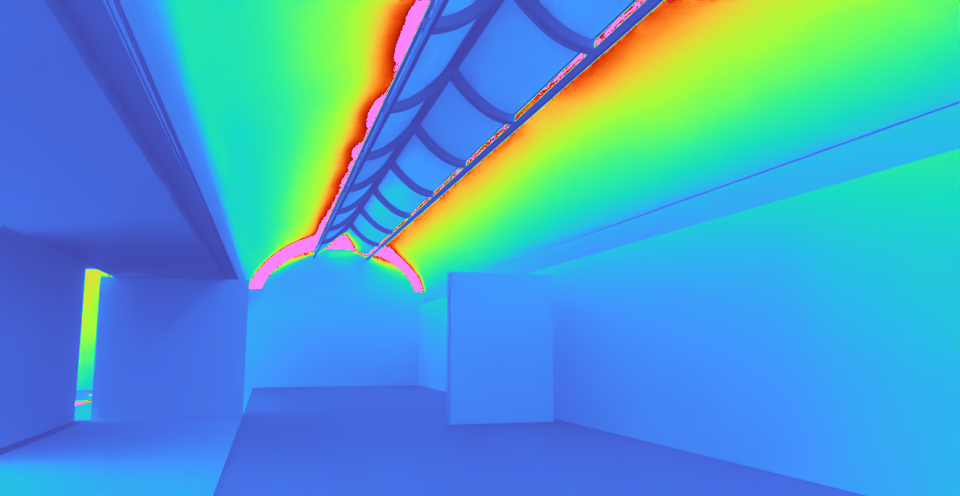

米テキサス州にあるキンベル美術館(遠藤照明社員が撮影)。

ボールト天井の光の効果を増幅させるため、隣接する下がり天井や壁面などの輝度を下げ、輝度対比を作っている。

この記事の下部にシミュレーションがあるため、そちらも参照いただきたい。

快適な空間づくりのための照明設計において、照度とともに指標とされるのが人の目に届く光を数値化した「輝度」だ。

建築や照明計画の上で重視されている輝度だが、そもそも輝度とはいったいどのようなもので、照明にどう活かされるのだろうか。

今回は、JISの屋内照明基準に記述が追加されるなど、建築業界で注目を集めている輝度についてご紹介する。

「輝度(日:きど 英:luminance)」とは、光源やその受光面から反射された光が、ある方向から観察した人の目にどれだけ届いているかを数値化したものを指す。

後に詳しい計算式にも触れるが、その光源や受光面の面積や観測する方向、反射率など様々な要因から計算されるもので、単位はcd/㎡(カンデラ毎平方メートル)とされる。

テレビの液晶画面などといった面光源の明るさを数値化する際の指標として多く用いられるものだが、JIS基準において照明用語を規定するJISZ8113では、輝度は「発光面上、受光面上又は放射の伝ぱん路の断面上において式(中略)によって定義される量」と定義されている。

つまり、輝度は発光面(面光源)だけでなく、受光面の明るさを表す際にも使用されるということだ。

建築空間において壁や天井はそれ自体光を発しないものがほとんどであるため、この記事の「輝度」については、基本的に受光面の明るさについての説明となるだろう。

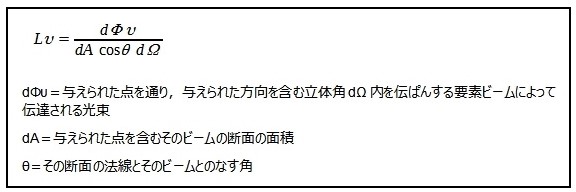

では、JISZ8113における、詳しい輝度の定義と計算式を見ていこう。

JISZ8113では、輝度の定義は上でも挙げたように「発光面上、受光面上又は放射の伝ぱん路の断面上において(式)によって定義される量」とされている。

その計算式は以下の通り。

視線の方向など様々な条件から算出されるため計算が難しくなるが、簡潔に言えばある方向への光度を光源・受光面などの見かけの面積で割ったものになる。

なお、均等拡散面と呼ばれる、光が拡散したある面の式は以下の通りだ。

L=E×ρ/π

(このとき L:輝度 E:照度 ρ:反射率 π:円周率)

定義の上で、これらの計算式によって輝度が算出され、照明に活かされている。

輝度と同じく明るさを心理物理量として数値化するための指標が「照度」だ。

輝度が面光源や受光面から人の目にどれだけ届いているかを表す数値であるのに対し、照度はある面に到達する光を単位面積あたりで表すもので、その光源の光度と面までの距離から算出される。

照明計画で一般的に用いられる照度だが、対象面に到達する光を表現した数値であるもののため、オフィス空間での作業に利用する机の上や床面といった場面での光の量の検討に適している。

そのため、より3次元的な、人の感じる明るさを考慮した空間を設計するためには、輝度という指標を合わせて検討することが重要になるだろう。

輝度は施設などの建築設計で、照明器具自体の輝度(まぶしさ)の度合いを示したり、道路やスポーツ施設などの過剰な輝度(まぶしさ・グレア)を防止したりする指標として用いられてきた。

例えば、主に以下のようなものがある。

まず、JISの施設用照明器具についての記述においては、グレア制限の程度によって照明器具を分類する際の基準として輝度が使われている。

グレアとは簡単に言えば輝度の高さや対比によって引き起こされる不快なまぶしさのことだが、VDT画面への映り込みを厳しく制限しているVから、G0、G1a,G1b,G2、グレア制限がないことを表すG3まで、グレアをどの程度制限してるかによって分類される。

屋内作業場照明のグレアを評価する方法として一般的に用いられているのが、屋内統一グレア評価方法(UGR法)と呼ばれるものだ。

このUGR法でも計算のために、照明器具のサイズや位置などとともに輝度の値が用いられている。

スポーツ施設などの屋外施設のグレアの評価には、グレアレイティング(GR)が用いられる。

こちらの算出にも、等価光幕輝度と呼ばれる、光源の数や視線方向などから計算された、強い光を受けた際の視野内の光幕に相当する輝度が使われる。

屋外では他に、道路設計においても輝度が重要視されている。

国土交通省によって整備されている道路照明施設設置基準では、ドライバーの視点から見た路面の輝度を表す平均路面輝度の許容値が、道路の分類や条件ごとに設定されていたり、トンネルの入り口と出口部分の路面輝度が、設計速度ごとに細かく定められていたりする。

様々な設計に利用されている輝度だが、人の目が明るさを感じたり、対象物を認識したりするには単純な輝度だけでなく輝度対比が関わっている。

「輝度対比」とは、対象物とその周辺背景の輝度の差のことを言う。

人の目では、対象物の輝度が同じであっても、周辺背景の輝度が高いとその対象物が暗く見えたり、周辺背景の輝度が低ければ明るく見えたりと、この対比によって視認性や明るさの感じ方が変わってくるのだ。

輝度対比で明るさ感がどのくらい変わるのか、分かりやすくシミュレーションを作成した。

上左の画像は米キンベル美術館の特徴的なボールト天井とその周辺を忠実に再現したものだ。自然光をボールト天井に反射させており、まるで輝いているように見える。

輝度分布を見ると、天井の輝度が他の箇所に比べて非常に高くなっており、輝度対比が大きいと分かる。

一方、こちらの上左の画像は、先ほどのシミュレーションから壁面と下がり天井の反射率を上げてみたものだ。ボールト天井の輝きが減少しているように見えるのがお分かりいただけただろうか。

これは、ボールト天井に隣接する部分が明るくなったことにより、輝度対比が減少したためだ。

輝度分布上は空間全体の輝度が高くなったものの、ボールト天井の明るさ感では輝度対比をつけた方に軍配が上がる。

これまでは照明器具のスペック表記や、建築などで空間や人の目の見え方として使われてきた輝度。

しかし、前述したように2023年にはJIS基準にも輝度基準の記述が追加されており、重要な指標として認められつつある。

輝度設計を行うことにはメリットも多く、より快適な空間照明を設計することができるため、以下のような基準やポイントを押さえておこう。

照明設計の際、多くの設計者に参考にされるのが、JISZ9125「屋内照明基準」だ。

2023年、それまで照明設計に使用されていたJISZ9125が改定され、いままでの照度基準に加え、輝度基準が新たに設定された。

JISの照度基準はこちらからチェック!

これは、照度のみの設計では必ずしも人の目に最適な照明環境を保証することはできず、実質的な空間の明るさを見る上では輝度も重要になるという認識が広まったことによるものだ。

さらに、研究開発が進み、3Dシミュレーションなどの登場で定量的に扱いにくかった輝度を数値化しやすくなったことで新たな追加につながった。

空間の用途ごとに推奨される輝度や反射率が記述されているため、基本的にはこのJIS輝度基準に沿って設計するのが望ましいだろう。

輝度を照明設計に取り入れることはエネルギー削減にも効果的であり、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)など、建物内での省エネを実現するには必須の項目となるため、輝度による照明設計を今のうちにマスターしておこう。

ZEBとは?取得のメリットも紹介!実際の輝度設計においては、ただJIS輝度基準の数値を参考にすればよいという訳ではない。快適な照明環境づくりのために考慮しなければならないポイントがいくつかあるので、事前に確認しておこう。

輝度設計で注意しなければならないのが、これまで照明器具などの評価にも使われた、輝度の高さや対比によって引き起こされる不快なまぶしさ、グレアだ。

グレアは、まぶしさにより不快感を引き起こす「不快グレア」と視認性など物理的な機能を損なう「減能グレア」の2種類に分けられるが、作業空間のみならずあらゆる用途の空間において統一された指標で、空間の快適性や安全性を損なう原因になるとされている。

照明設計の際は、器具の配置や仕様に注意し、遮光・減光してグレアの低減を図ることが重要になるだろう。

JIS基準にも輝度に対する遮光角の基準値が記載されているため、参考にすると良い。

輝度設計では、適切な輝度対比をつけることによって、エネルギーの削減にも寄与する。

明るく見せたい場所の周囲の輝度を下げるなど、輝度の対比を考慮することで、明るく見せたい箇所に必要以上に明るさ(エネルギー)を投じることなく、空間や対象物の明るさ感を得られるため、結果的にエネルギーの削減につなげられる。

ただし、輝度対比が大きければ大きいほど良いということでない。視野内での輝度変化が大きすぎると目が疲れてしまうこともある。

そのため、輝度対比を設計に取り入れるには、事前のシミュレーションによって輝度のバランスを確認することが重要になるだろう。

輝度設計は、上のグレアや輝度対比のように複雑な条件を加味しなければならないため、これまで照明設計においては一般的ではなかった。

そのため、設計をためらっているという人も多いだろう。

そんな人達におすすめなのが、「DIALux evo」という照明シミュレーションソフトだ。

「DIALux evo」は空間の輝度を計算し、3次元でビジュアル化・数値化してくれる、光環境を可視化するのにもってこいのソフトだ。

誰でもフリーでダウンロードできるので、照明設計を輝度で行う際はぜひ使用してみてはいかがだろうか。

3次元照明シミュレーションソフト『DIALux evo』 また、輝度設計でシミュレーションソフトと併せて使いたいのが調光システムだ。

調光照明を取り入れれば、光の強さを調整し、先ほど紹介したような輝度対比を簡単に調整できるだろう。

さらなるエネルギーの削減やより良い輝度設計のためには、調光システムを導入しておくことも重要になる。

今回の記事では、より快適な空間をつくるために、照明設計において重要な輝度についてご紹介した。

照明設計で使用するのは難しいとされてきた輝度だが、今後は照明設計のスタンダードになることが予想される。

輝度設計を行うことで、より実際の人の目に近い視点から快適性と安全性の高い照明環境が実現する。

また、SDGsの広がりやエネルギー不足、さらにはコストの問題から近年特に重視されている省エネにおいても、輝度を考慮することでエネルギー削減を叶えられるだろう。

これまで輝度設計を行っていない方は、複雑な計算や考慮しなければならないポイントがあるため難しく感じるかもしれない。

しかし、輝度設計には上で紹介した通り、様々なメリットがある。

シミュレーションソフトや調光システム・調光調色照明を導入して柔軟に対応し、より良い空間づくりを目指してみよう。

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。