オフィス・事務所

LIGHTING+ for Workspace

社会が大きく変わり、働き方や働く価値観も大きく変わりました。

働く人ひとりひとりにとって、生きがいを感じる職場でありながら生産性が高められ、コミュニケーションの取りやすい環境づくりが求められています。オフィスやワークスペースに最適な照明の考え方をご紹介します。

従業員のウェルビーイングを高め、健康経営を実現したい

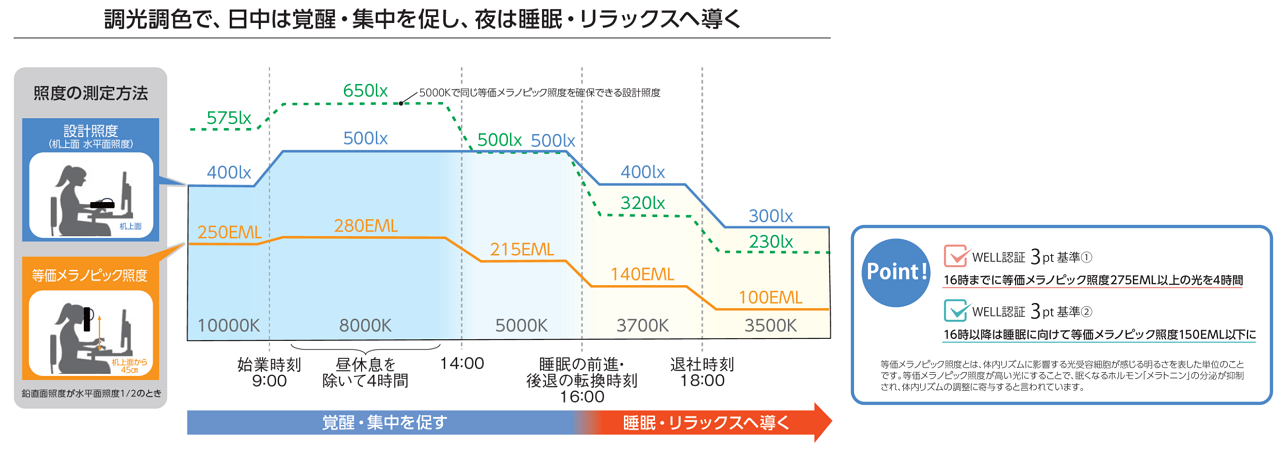

1日の時間・業務内容にあわせた適切な光で、従業員のウェルビーイングを高め、健康経営を実現する。

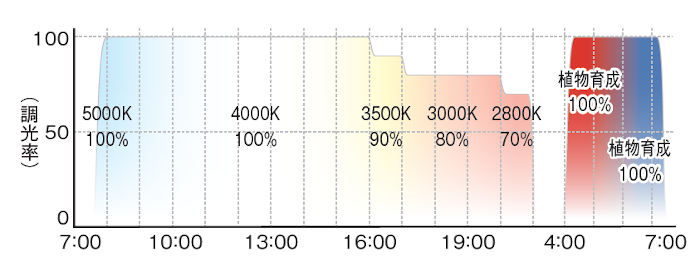

ワークサイクル・リズム

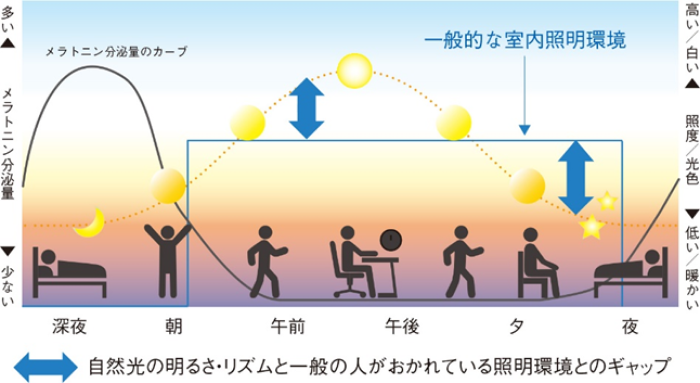

健康を保つためには、規則正しい一日の体内リズム(サーカディアンリズム・概日リズム)が欠かせません。

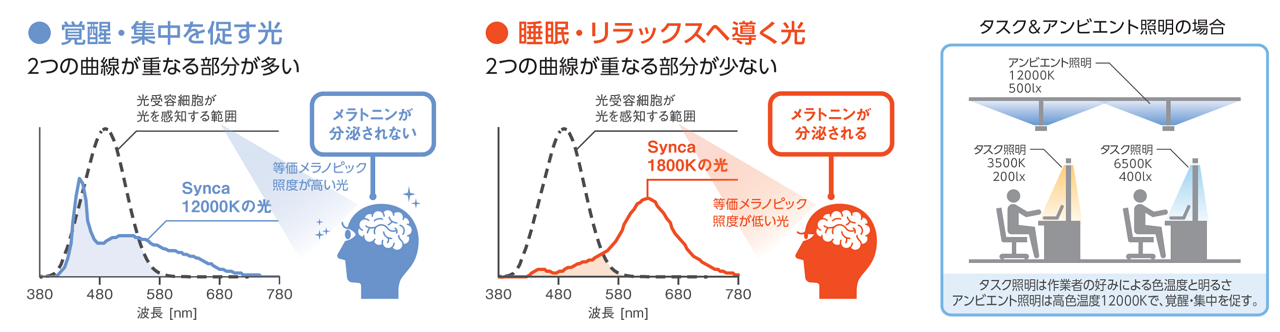

昼間は十分な光を取り入れ、夜は適度な光に制限することで、メラトニンという睡眠や覚醒のリズムを調節するホルモン分泌のリズムが整い、質の高い睡眠・総合的な健康促進に繋がります。

サーカディアンリズム(概日リズム)とワークサイクル・リズム(1日の業務スケジュール)を融合させることで、従業員のウェルビーイングをサポートするとともに、生産性の向上・健康経営の実現に寄与できると考えます。

※ワークサイクル・リズムとは、出社から退社までの時間を1サイクルとした周期のことを指す造語となります。

オフィス空間をウェルビーイングの観点から評価するWELL認証では、昼夜周期によるサーカディアンリズム(概日リズム)の調整のための適切な光曝露を要件としています。

より自然光に近づけた明るさ・色温度のリズムを人工照明で作ることで、睡眠の質や気分・認知機能の改善に役立つとされており、少なくとも4時間、

等価メラノピック照度を275EML達成することを推奨しています。

サーカディアンリズム(概日リズム)とは?

生物には体内時計というものがあり、人間は24時間+αの体内リズムを持っています。そして、その+αの時間を朝陽等の外界環境と同調し、24時間周期に修正しています。しかし現代は、体内リズムが乱れていると言われています。その乱れはメラトニンというホルモン分泌に影響を及ぼし、睡眠障害をはじめ多くの健康被害の原因になると知られています。

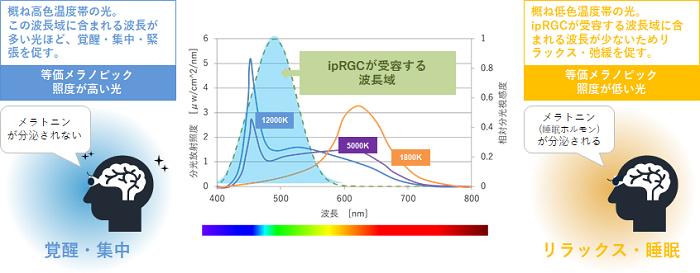

等価メラノピック照度とは?

照明の分光分布(光の波長と強さ)とipRGC(視細胞)の感度によって得られる光の量を表す単位

私たちの眼には数種の視細胞があります。まず、明暗を認識する光受容体があり、これを表現するものが一般的に使われてきた「照度」でした。2002年に第三の光受容体(ipRGC=アイピーアールジーシー)が発見。ipRGCの感度によって得られる光量を「等価メラノピック照度」と言います。このipRGCに影響を与える波長が多い光ほど、メラトニン(睡眠ホルモン)分泌は抑制され覚醒し、集中力がUP。逆に波長が少なければ感知されにくく、メラトニンが分泌されることでリラックスしたり眠気を感じたりします。

会議のアイディアやオフィスのコミュニケーションを活発にしたい

集中・リラックスなど、目的に合わせて色温度・照度を選び、生産性の向上につなげる。

照明シーン切替(入居者による照明制御)

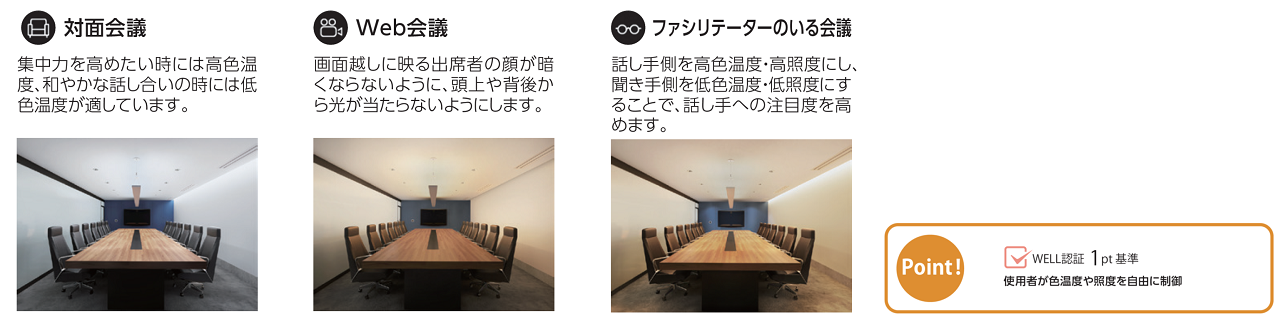

目的や内容に適した光を選ぶことは、パフォーマンスの向上に直結します。

例えば、高い集中力が求められる仕事では、高色温度のアンビエント光が効果的です。これらの光環境は覚醒状態を促進し、作業効率を向上させることが知られています。

WELL認証でも、制御できる照明ゾーンが細かく設定されていたり、入居者(使用者)が、色温度や照度を手軽に制御できることを推奨しています。

会議室はコミュニケーションの場として、様々なシーンで利用されています。

会議の形式や得たい成果に合わせ、利用者がワンタッチでシーンを切り替えられる環境を提案します。

WELL認証必須項目のバイオフィリックデザインを取り入れるにあたり、照明で注意する事はある?

心理的な面でプラスに働く自然を光で育み、快適な働く環境を実現する。

バイオフィリックデザイン

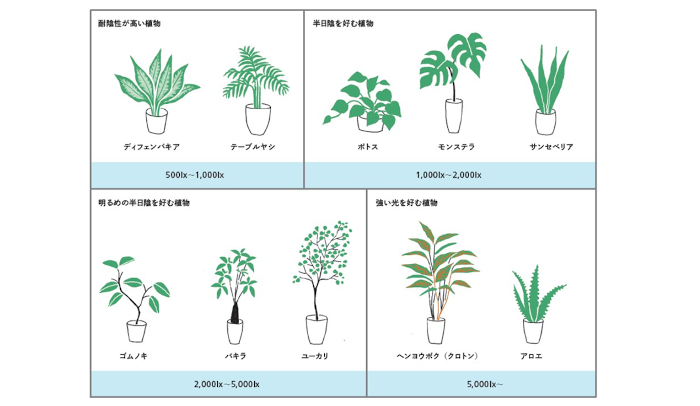

ウェルビーイングなオフィスにはバイオフィリックデザインは欠かせない要素となっています。人と植物が共存できる光環境を実現するためには、植物の育成に必要な光の量・波長を考慮することが重要です。

光環境を整えることで、WELL認証必須項目のバイオフィリックデザインに最適なオフィス環境をつくることができると考えます。

観葉植物に必要な明るさ

植物によって必要な明るさは異なります。その植物に合った量の光を照射することが大切ですが、一般的に観葉植物の維持には、1,000~3,000lxが必要だと言われています。

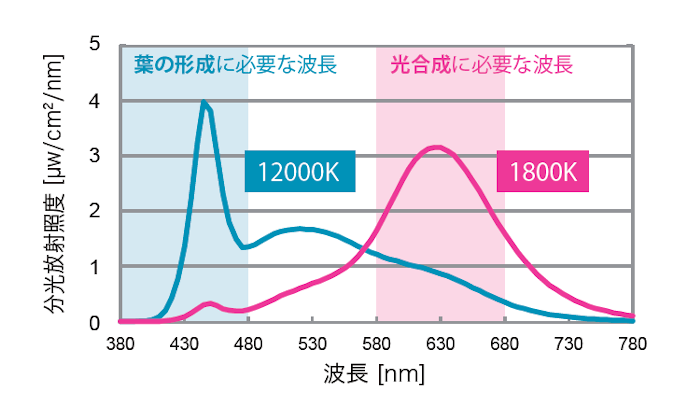

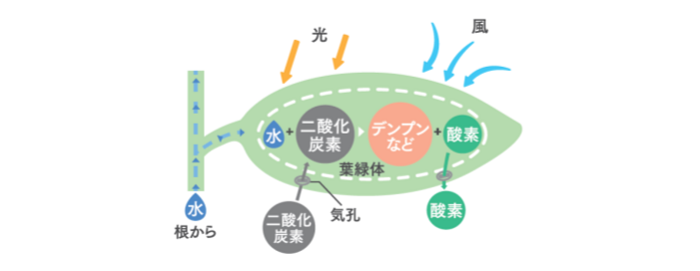

葉の形成や光合成に必要な光(波長)

植物の育成には、葉や茎の成長に必要な青い波長(400~500nm)と、光合成に必要な赤い波長(600~700nm)が必要です。

光を自動制御し、働く環境と植物に最適な光環境をつくる

働く環境にとっても快適な明るさ(500~1,000lx)があります。植物に必要な照度や波長が足りない場合は、夜間に赤い波長と青い波長をしっかりと補光する等の工夫が必要です。

風も必要

風により、植物の光合成や呼吸が促進されます。

バイオフィリックデザインとは?

近頃、耳にするようになったバイオフィリックデザイン。古来より内外をつなぐというテーマは建築にとって重要なものですが、現状のバイオフィリックデザインは特に緑化に力を入れた建築や空間を示すことが多くなっています。これまでの緑化や造園、ランドスケープとは何が違うのでしょうか。

ウェルネス(快適性)とカーボンニュートラル(省エネ)を両立できないか

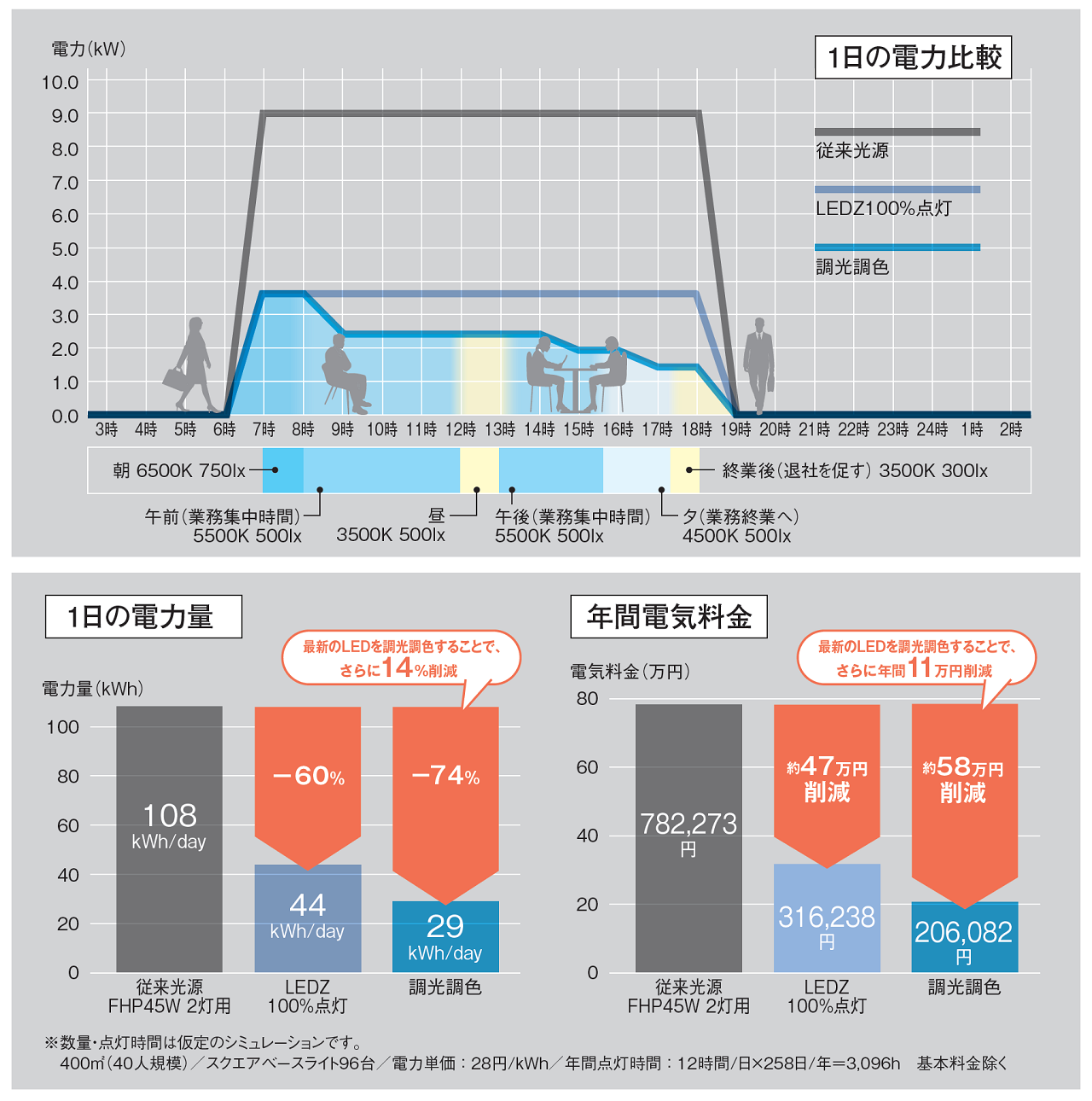

最新LED+調光調色で、快適性と省エネを両立する。

ワークサイクル・リズムに合わせて調光調色

政府は2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

一方で、エネルギーだけではなく、SDGs、健康経営、働き方改革、ワークライフバランスなど、人に比重を置いた社会的背景もより重要視されています。ウェルネス(快適性)とカーボンニュートラル(省エネ)の両立は、投資が集まりやすくなるなど、企業評価向上に繋がる仕組みとなっています。

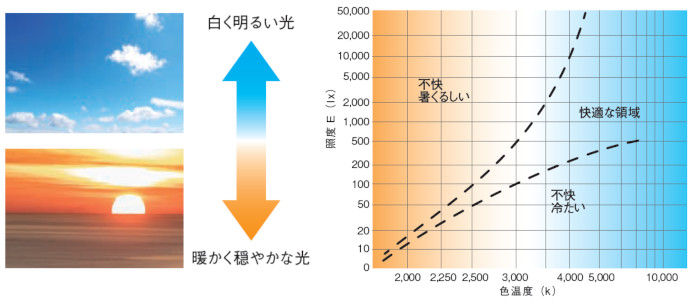

色温度と照度の関係(クルーゾフ効果)

色温度と照度には「クルーゾフ効果」と呼ばれる法則があります。例えば色温度の低い光は、照度が低いと穏やかで暖かい快適な印象を与えますが、照度がある程度より高くなると、逆に暑苦しく不快感を与えるというものです。この法則により低色温度時は照度を下げ、同時にエネルギーの削減を図ることが可能です。

さらに詳しい資料は、以下メールフォームからお申込みください。

ZEB認証に向けた、照明の考え方とは?/ウェルビーイング(WELL認証)に寄り添った、照明の考え方とは?

体内リズム(サーカディアンリズム)のサポートに、集中・リラックスにおすすめの製品

次世代調光調色『Synca』

- 「自然の光」「色味調整」「カラー演出」を1台で備えた新しいLED照明

- 照明器具1台で、自然光のような明るさと色温度の調整が可能(ろうそくの1800K~青空光の12000Kまで)

- 12000Kで、より効率的に等価メラノピック照度を確保

バイオフィリックデザインにおすすめの製品

目的やシーンに応じた照明の切り替えにおすすめの製品

無線調光システム『Smart LEDZ Base』

- 無線制御なので照明器具を1台1台コントロール。使用者が色温度や照度を自由に制御。

- 照明シーンやスケジュールをあらかじめ用意

- 視覚的にわかりやすい操作画面とワンタッチボタン

お役立ちツール

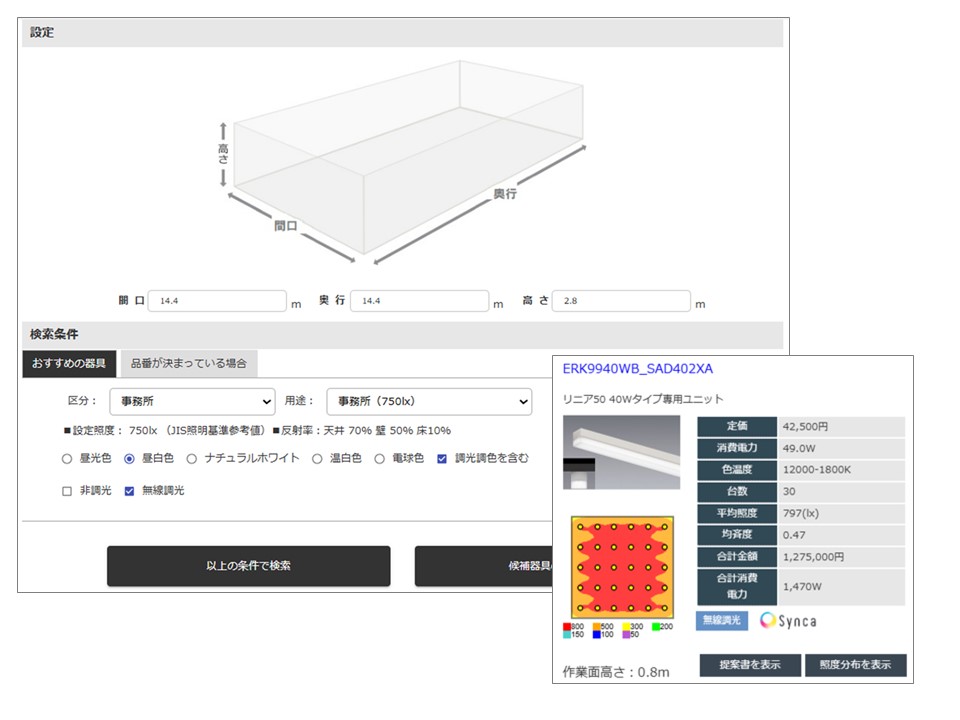

![]() かんたん照明器具選定ガイド

かんたん照明器具選定ガイド

空間サイズと室用途(執務室、廊下等)を設定するだけでおすすめの製品を提⽰します。部屋の条件を変えて「以上の条件で検索」をクリックしてください。

JIS基準を満たす照明器具の台数、合計定価金額を確認することができます。