真壁

これは例えば配光図とか分布図をかいたところで何の意味もないわけでしょう。問題は密度に対する考え方ですよね。その密度が気持ちに響くかどうか。だから、この密度に対するデッサン力というのはすごく大事ですよね。

伊藤

そうですね。照明デザイナーとして、こういうことをちゃんとコントロールしていくというのが我々の課題ですかね(笑)。光源の大きさと密度の関係というのは、一応意識はあるんですが、なかなかふだん体験できないから学習があまりできていないんですよ。わかってはいるんですけどね。例えばダウンライトとか普通のシーリングライトは、ある程度計算でも明るさが求められるし、自分の感覚でも積み重ねがあるから、どういう器具をどういうふうに置いていったら、どんな空間になるというのは大体想像がついているわけですけれども、こういうのは実体験の中でかなり学習していかないと難しいと思いますね。

真壁

恐らくこれも、各自が持ち合わせている快適なポイントというか、密度は微妙に違うかもしれないですね。

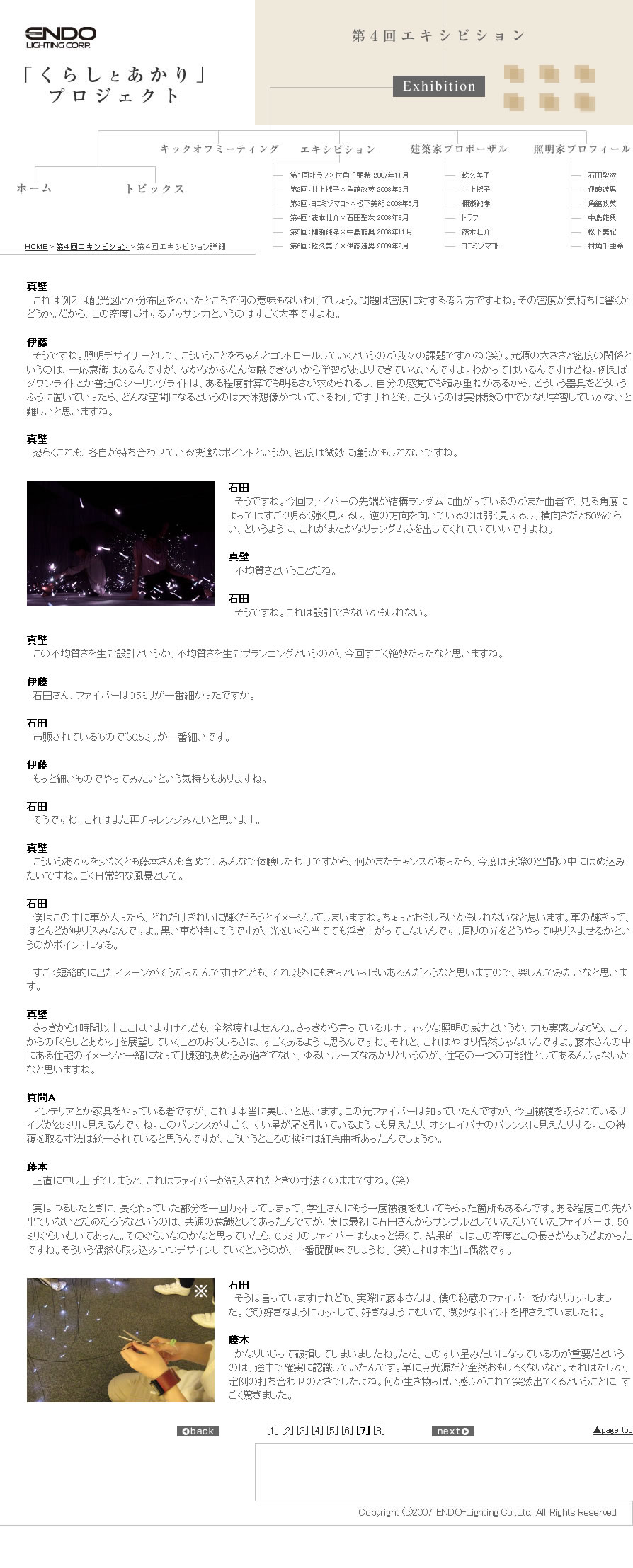

石田

そうですね。今回ファイバーの先端が結構ランダムに曲がっているのがまた曲者で、見る角度によってはすごく明るく強く見えるし、逆の方向を向いているのは弱く見えるし、横向きだと50%ぐらい、というように、これがまたかなりランダムさを出してくれていていいですよね。

真壁

不均質さということだね。

石田

そうですね。これは設計できないかもしれない。

真壁

この不均質さを生む設計というか、不均質さを生むプランニングというのが、今回すごく絶妙だったなと思いますね。

伊藤

石田さん、ファイバーは0.5ミリが一番細かったですか。

石田

市販されているものでも0.5ミリが一番細いです。

伊藤

もっと細いものでやってみたいという気持ちもありますね。

石田

そうですね。これはまた再チャレンジみたいと思います。

真壁

こういうあかりを少なくとも藤本さんも含めて、みんなで体験したわけですから、何かまたチャンスがあったら、今度は実際の空間の中にはめ込みたいですね。ごく日常的な風景として。

石田

僕はこの中に車が入ったら、どれだけきれいに輝くだろうとイメージしてしまいますね。ちょっとおもしろいかもしれないなと思います。車の輝きって、ほとんどが映り込みなんですよ。黒い車が特にそうですが、光をいくら当てても浮き上がってこないんです。周りの光をどうやって映り込ませるかというのがポイントになる。

すごく短絡的に出たイメージがそうだったんですけれども、それ以外にもきっといっぱいあるんだろうなと思いますので、楽しんでみたいなと思います。

真壁

さっきから1時間以上ここにいますけれども、全然疲れませんね。さっきから言っているルナティックな照明の威力というか、力も実感しながら、これからの「くらしとあかり」を展望していくことのおもしろさは、すごくあるように思うんですね。それと、これはやはり偶然じゃないんですよ。藤本さんの中にある住宅のイメージと一緒になって比較的決め込み過ぎてない、ゆるいルーズなあかりというのが、住宅の一つの可能性としてあるんじゃないかなと思いますね。

質問A

インテリアとか家具をやっている者ですが、これは本当に美しいと思います。この光ファイバーは知っていたんですが、今回被覆を取られているサイズが25ミリに見えるんですね。このバランスがすごく、すい星が尾を引いているようにも見えたり、オシロイバナのバランスに見えたりする。この被覆を取る寸法は統一されていると思うんですが、こういうところの検討は紆余曲折あったんでしょうか。

藤本

正直に申し上げてしまうと、これはファイバーが納入されたときの寸法そのままですね。(笑)

実はつるしたときに、長く余っていた部分を一回カットしてしまって、学生さんにもう一度被覆をむいてもらった箇所もあるんです。ある程度この先が出ていないとだめだろうなというのは、共通の意識としてあったんですが、実は最初に石田さんからサンプルとしていただいていたファイバーは、50ミリぐらいむいてあった。そのぐらいなのかなと思っていたら、0.5ミリのファイバーはちょっと短くて、結果的にはこの密度とこの長さがちょうどよかったですね。そういう偶然も取り込みつつデザインしていくというのが、一番醍醐味でしょうね。(笑)これは本当に偶然です。

石田

そうは言っていますけれども、実際に藤本さんは、僕の秘蔵のファイバーをかなりカットしました。(笑)好きなようにカットして、好きなようにむいて、微妙なポイントを押さえていましたね。

藤本

かなりいじって破損してしまいましたね。ただ、このすい星みたいになっているのが重要だというのは、途中で確実に認識していたんです。単に点光源だと全然おもしろくないなと。それはたしか、定例の打ち合わせのときでしたよね。何か生き物っぽい感じがこれで突然出てくるということに、すごく驚きました。