物体の色の見え方は、その物体を照らす光によって変化するが、ここで重要になるのが「演色性」だ。演色性とは、基準光と比較して、その光がどのくらい忠実に対象の色を再現しているかを、数値で表したものだ。

今回は、快適な照明環境をつくり出す上で重要なポイントとなる演色性について解説する。

演色性と光色の違い

演色性と光色は、どちらも色にまつわる指標だが、全く異なる。

光色

“光そのもの”の色。青っぽい光や赤っぽい光など。光色は、色温度(単位は[K(ケルビン)])で表される。

演色性

光によって照らされた、“物体の色” に及ぼす効果。

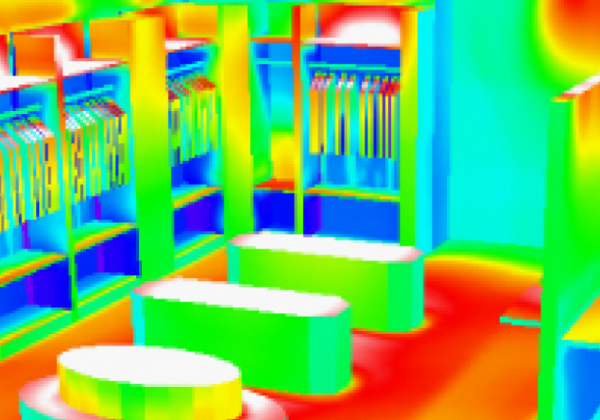

物体の色の見え方が基準となる光1)に近いと「演色性が高い(画像右)」、基準となる光からかけ離れた見え方であれば「演色性が低い(画像左)」と評価する。演色性を数値で表すには、JIS(日本産業規格)が定めた平均演色評価数[Ra(アールエー)]及び特殊演色評価数[Ri(i=1~15)]を用いる。

光色は、光源から放射される光を直接評価するが、演色性は、光源から光が物体に照射され、そこから反射された光を評価する。光色と演色性に関連性はなく、光色によって演色性が変化するわけではない。

平均演色評価数と特殊演色評価数

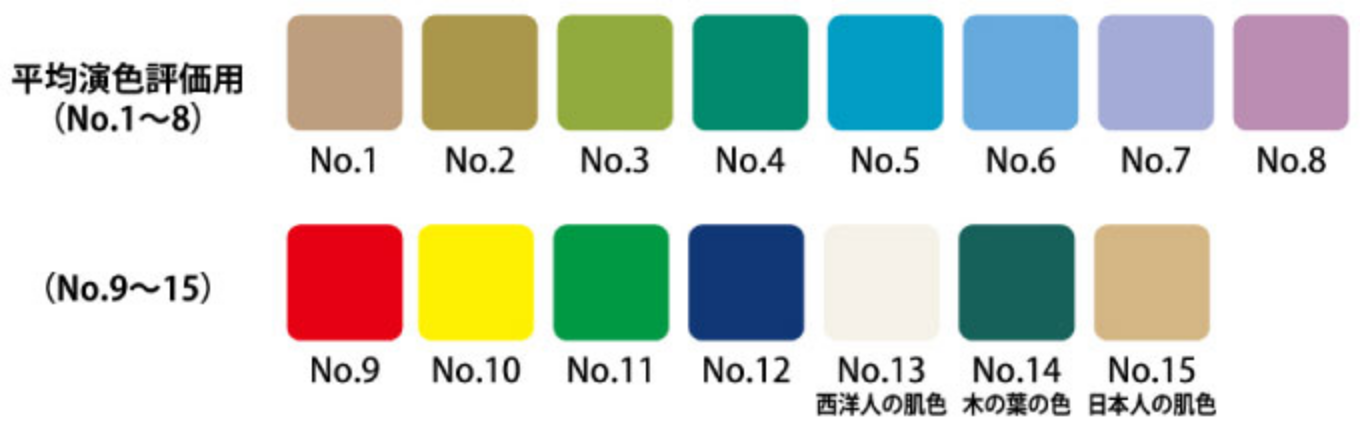

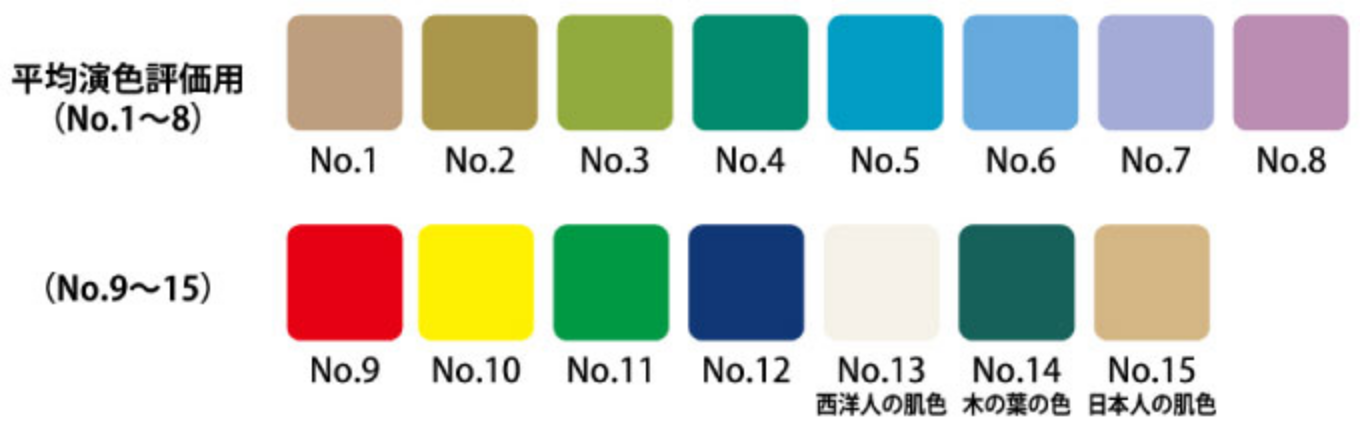

演色性は、JISで定められた基準光と15種類の試験色(No.1~No.15)を用いて評価する。1)基準光での色の見え方を最大値100とし、評価対象の光源が試験色を照明したときに生じる、色の見え方のずれを演色評価数として表す。ずれが大きいほど、演色評価数の数値は小さくなるため、15種類のテストをそれぞれ100点満点で採点されるイメージだ。

平均演色評価数(Ra)

8種類の試験色(No.1~No.8)における演色評価数を平均したもの。

特殊演色評価数(Ri)

試験色ごとの演色評価数。平均演色評価数Raに加えて、赤(No.9)、黄(No.10)、緑(No.11)、青(No.12)、西洋人の肌色(No.13)、木の葉の色(No.14)、日本人の肌色(No.15)という、私たちの生活において身近かつ重要な色に対する評価を表す。

演色性は、人が感じる好ましさや不快さについては一切考慮されていない。また、色温度が異なる二つの光源の演色性の比較にはあまり意味がない。 演色性とはあくまで色の忠実性を示した参考値であることを理解した上で取り扱う必要がある。

部屋の用途に応じた演色性の選び方

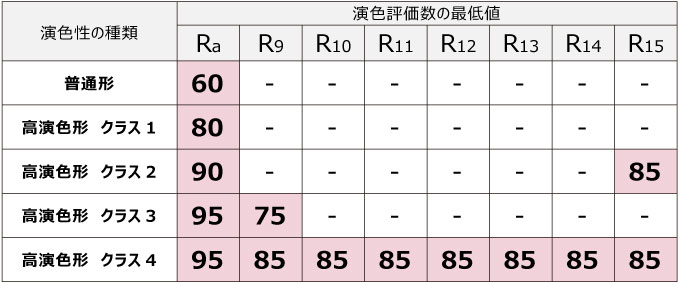

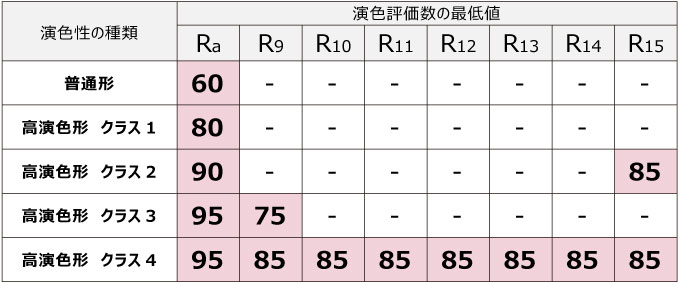

一般的に、仕事をしたり長い間滞在する室内では高演色の照明器具を用いることが望ましいとされるが、JISでも2019年の改正によりLEDにおける演色性区分が明記され、普通形と高演色形(クラス1~クラス4)における平均演色評価数及び特殊演色評価数の最低値が示された。2)

演色形の種類と主な使われ方

普通形

普通形は、屋外での電気・機械設備の点検、修理、取付けなどの細かい作業を行う場合、屋内又は屋外でスポーツを行う場合、屋内で普通の視作業、やや粗い視作業、軽い視作業を行う場合などに推奨される。

高演色形 クラス1

クラス1は、事務所などにおける事務作業、工場における組立作業又は検査、学校における授業、住宅における勉強又は家事などの屋内でのやや精密な視作業を行う場合などに推奨される。

高演色形 クラス2

クラス2は、事務所、住宅などで色を用いたコミュニケーション又は顔を見てのコミュニケーションを伴う作業、工場における色が重要な組立作業又は検査、医療機関などにおける診察、店舗などで商品、顔などの色の見えが重要視される販売又はサービス提供を行う場合などに推奨される。

高演色形 クラス3

クラス3は、美術館、博物館などで美術品を展示、鑑賞する場合などに推奨される。美術館又は博物館において照射光による展示物の損傷が懸念される場合には、白色(W)、温白色(WW)又は電球色(L)を用いることが望ましい。

高演色形 クラス4

クラス4は、色比較用ブースを用いて表面色の色検査を行う場合など、特に色再現の忠実性が求められる場合に推奨される。塗装物、染色物、印刷物などの物体の表面色を視感によって比較する場合には、昼光色(D)又は昼白色(N)を用いることが望ましい。

「JIS Z9112:2019 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分」より

例えば、「顔を見てのコミュニケーションを伴う作業」では、高演色形クラス2(平均演色評価数Raの最低値は90、R15の最低値は85)が推奨される。R15=「日本人の肌色」における特殊演色評価数に最低値が設定されている点は興味深い。

演色性区分

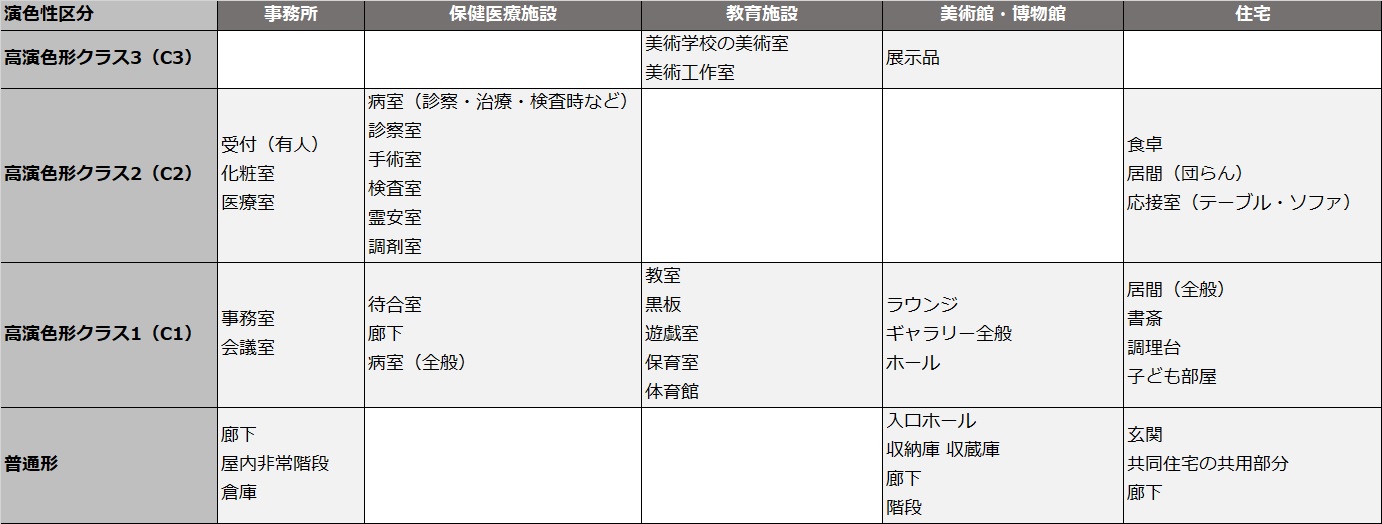

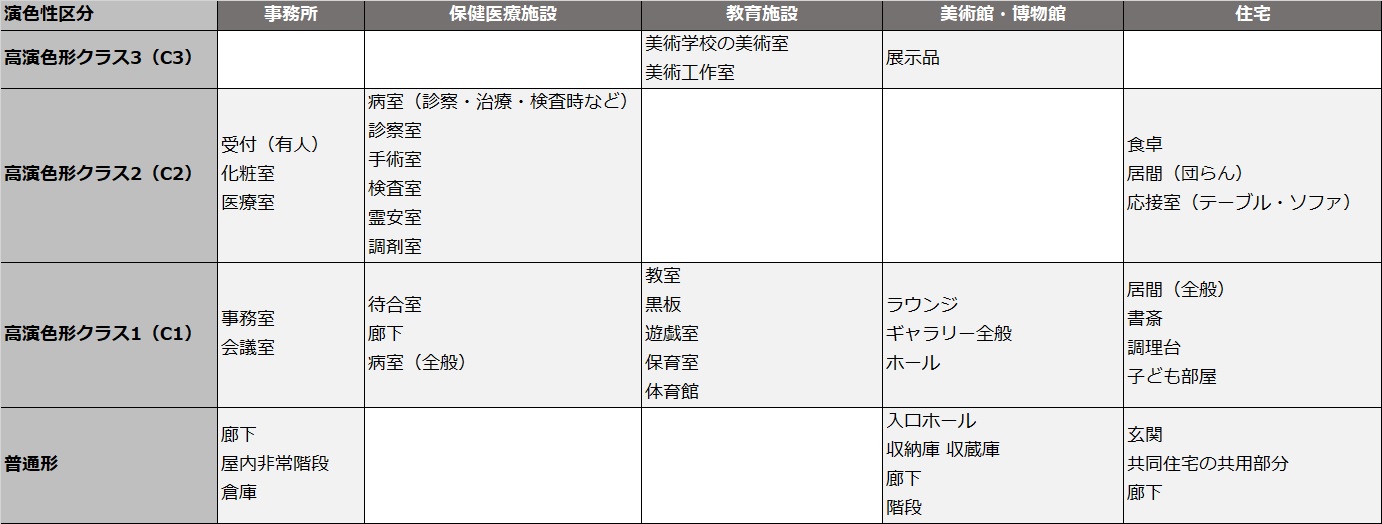

さらに、2023年のJIS改正で、具体的な作業内容や空間の用途別に演色性区分が適用された。3)一例を以下に示す。

「JISZ9125:2023 屋内照明基準」より抜粋。

なお、高演色形クラス4(C4)は、現時点で適用される部屋・施設がないため割愛。

ここで注目したいのは、高演色形クラス2に診察室など医療行為を行う空間が多く割り当てられている点だ。診察や治療時に患者の顔色を医師が見ることも多いため、日本人の肌色の演色性も評価対象となっているこのクラスに割り当てられていると考えて良いだろう。

今後、用途に応じて必要な演色性を判断する上で、演色性区分は新たな目安になっていくだろう。

高演色形クラス2を満たす調光調色LED照明「Synca」

詳細はこちら

照明器具の選定においては、明るさや光の広がり方、光色など、さまざまな要素を考慮する。演色性もその一つと言える。

快適で心地良い照明環境への一歩として、その判断材料に演色性を取り入れてほしい。

1) JIS Z8726:1990 光源の演色性評価方法

2) JIS Z9112:2019 蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分

3) JIS Z9125:2023 屋内照明基準

Writer

ヒカリイク編集部

『ヒカリイク』は、人と光に向き合うデザイン情報サイトです。

これからの空間デザインに求められる照明の未来から、今すぐ使えるお役立ち情報まで、

照明についてのあらゆるニュースをお届けします。