ON TREND

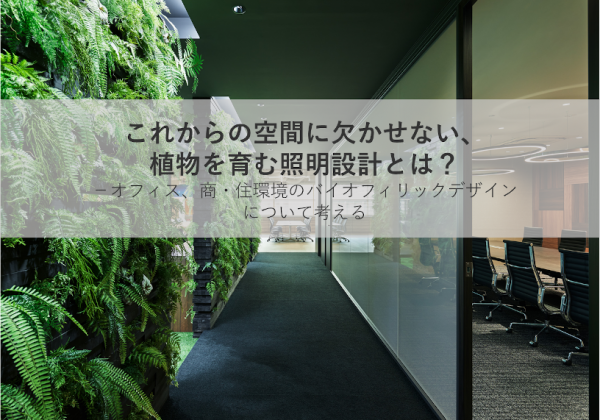

vol.1 「バイオフィリックデザイン」

2022.10.24

バイオフィリックデザインを取り入れたオフィス「Synca U/X Lab」。

生物としての本能をデザインに

近頃、耳にするようになったバイオフィリックデザイン。主に、植物を取り入れた空間や建築に対して使われている。これまでの緑化や造園、ランドスケープとは何が違うのだろうか。

語源となっているバイオフィリア(Biophilia)という言葉は、“人が持つ、自然とつながりたいという本能的な欲求”を指す。1984年にアメリカの生物学者エドワード・O・ウィルソンが提唱した概念で、バイオフィリックデザインとは、この概念を人工的な環境に反映した空間デザインのこと。具体的には、屋内外の緑化や内と外をつなぐような建築が挙げられる。本来は、植物を取り入れるだけでなく、自然光や風、水、土など、人が自然界の性質、現象などを体験できる、自然を感じられるデザインを意味する。古来より内外をつなぐというテーマは建築にとって重要なものだが、現状のバイオフィリックデザインは特に緑化に力を入れた建築や空間を示すことが多くなっている。

2010年代からバイオフィリックデザインという言葉が使われ始め、2017年にはアメリカで「バイオフィリックデザイン・アワード」が設立された。2018年、米アマゾン・ドット・コムが本拠地であるシアトルに、ガラスドームでできた温室のようなオフィス『スフィア』を開設。内部には、400種類4万本もの植物によって、ジャングルのような雲霧林を再現し、話題となった。アマゾンは日本のオフィスでも植物を生かしたバイオフィリックデザインに積極的に取り組んでいる。

アメリカ・シアトルにあるアマゾンのオフィス「Spheres」。ガラスドームの中に400種類もの植物が生い茂る。Joe Mabel, CC

人工的な空間に自然の環境を

バイオフィリックデザインが注目される背景としては、都市化が進む人工的な環境の中で、自然を感じられる場所が少なくなっていること。デジタルテクノロジーの進展によって、リアルなコミュニケーションや身体性が感じられにくくなっていることが考えられる。その反動として、自然なもの、生きているもの、有機的なものに人が触れることで、心身のバランスを取り戻し、心地良さにつながるのではないか。

一方で、植物が人にもたらすストレス軽減作用、リラックス効果、集中力の促進といった効能についても検証が進んでいる。そうしたエビデンスやデータが蓄積されることで、これまで植物に対して、漠然と感じていた心地良さが科学的に証明されてきている。結果、ワークプレイスへのバイオフィリックデザインの導入が、経営的観点からもプラスに作用することがわかり、働く人の生産性を高め、ウェルビーイングに貢献するとして、導入が進んでいる、というのが現状の流れだ。

バイオフィリックデザインの浸透は、従来の交換が可能なプランターを並べるような緑化から、より自然な状態のその場に生えているような植栽が求められるようになった。そのため、設計段階から植栽を考慮することが必要だ。植栽マスを設け、土に植え込み、光を補いながら、植物がその空間で生育できる環境を整えるデザインへと変化している。屋外よりも圧倒的に光量が少ない室内で育成するため、どのような光環境をつくりこむか。植物により適した光源や制御システムも注目されてきている。

人も植物も快適な空間

こうしたバイオフィリックデザインについて、デザイナーはどのように考えているのだろうか。グリーンとインテリアが融合する空間をデザインするparkERs(パーカーズ)・クリエイティブディレクターの城本栄治さんは「グリーンを導入するだけでバイオフィリックデザインになるわけではない。自然につながる体験をデザインすることで、何を感じてもらうかが重要」と語る。パーカーズでは、木漏れ日や水音といった自然が持つ心地良い要素を取り入れながら、トータルに空間をデザインすることを重視している。

また、ランドスケープデザイン事務所、スタジオテラ代表の石井秀幸さんは「人にも植物にも心地良い環境を目指している」と話す。人のためだけに植物を利用するだけでなく、植物の育成に適した光、温熱、湿度環境を整え、植物が生き生きとした状態を保つことが、結果として、人も健やかにするという考えだ。

どのような思想を持って植物を扱うか。つくり手の自然観が問われるのが、バイオフィリックデザインだろう。

バイオフィリックデザインに必須の「植物を育てる」光環境とは?